Torvo…il corvo? Parte 7

ARCHÈ DELLA NOSTRA INTELLIGENZA

Sentiamo cantare gli uccelli ogni giorno e non sentirli più, ci parrebbe strano. Ci meraviglia l’incredibile varietà e i colori del loro piumaggio. Quando si spostano nell’azzurro sfidando la legge di gravità, ci capita spesso di invidiarli. Noi, sprovvisti di ali, inadatti al volo, noi, incapaci di staccarci dal suolo per viaggiare nell’aria e giocare col vento, li invidiamo. Loro, ci temono: di consueto scappano via o si allontanano quando ci avviciniamo. Senza Daphne du Maurier e Hitchcock mai avremmo immaginato che ci potessero attaccare. Ma questi animali onnipresenti, a noi così famigliari, da dove sbucano fuori nella storia dell’evoluzione? Cosa ha permesso loro di conquistare il cielo?

1/ Origine degli uccelli

Gli uccelli sono dinosauri. Urca! Questa è grossa! D’accordo, ve lo concedo, è difficile da digerire. La notizia scuote. Già nella seconda metà dell’Ottocento, Thomas Huxley (1825 – 1895), biologo e fervido sostenitore di Charles Darwin (1809 – 1882), aveva ipotizzato un legame di parentela tra uccelli e dinosauri. Nel gennaio 1868 scrisse a un amico: “La strada che conduce dai rettili agli uccelli, passa attraverso i dinosauri”. L’affermazione che i dinosauri sono i diretti antenati degli uccelli è stata lanciata ufficialmente a partire dagli anni ‘60 del Novecento e confermata decenni dopo decenni da nuove scoperte paleontologiche e dall’anatomia comparata. Oggi è scientificamente accettata e non fa più discutere. Allora, pollo e colibrì sarebbero dinosauri? Non “sarebbero”; lo sono punto e basta! Com’è possibile se i dinosauri sono stati spazzati via, 66 milioni di anni fa, in seguito allo schianto di un enorme asteroide sulla Terra? Calma! Non tutti furono spazzati via. È vero, il cataclisma del Cretaceo, che segnò la fine dell’era secondaria o mesozoica, produsse un’estinzione di massa. Fu la quinta delle “Big five”, le grandi cinque, ma non la più devastante: la più micidiale in assoluto, che uccise 95% delle specie presenti sul pianeta, risale a 250 milioni di anni fa. È quella del Permiano-Triassico. Comunque, l’estinzione del Cretaceo-Paleocene non fu uno scherzo: sparirono 75% delle specie vegetali e animali. Questo cataclisma cancellò la totalità dei dinosauri non-aviani (Tyrannosaurus rex, Triceratops…) ma risparmiò una parte esigua dei dinosauri aviani cioè, una piccola parte dei “dinosauri-uccelli”. Infatti, alcuni dinosauri teropodi, ossia bipedi carnivori dotati di zampe posteriori robuste, di zampe anteriori corte e dalla coda lunga, riuscirono a adattarsi al repentino cambiamento climatico consecutivo all’impatto e alle nuove condizioni ambientali che ne derivarono. Adesso, non fraintendiamo!

Non lasciamo che le affascinanti immagini del Jurassic Park (1993) di Steven Spielberg ci traggano in inganno. I volatili attuali non discendono né dal Velociraptor né dal Deinonychus, entrambi dinosauri non-aviani nati nel Cretaceo. Gli uccelli comparvero ben prima di quei due, nel Giurassico. Difatti, circa 150 milioni di anni fa, nel Giurassico superiore, viveva l’Archaeopteryx etimologicamente “Ala ancestrale”. Dalle dimensioni di un piccione, era coperto di penne paragonabili a quelle degli uccelli di oggi, dotato di denti affilati e di una lunga coda formata da una ventina di vertebre. Le sue ali possedevano tre lunga dita artigliate. L’anatomia della sua spalla induceva a pensare che non era in grado di compiere un volo battuto e che si limitava a un volo planato. Oggi, dopo esame della struttura ossea delle braccia tramite una nuova tecnica a raggi X molto sensibile, gli scienziati ipotizzano che era capace di un volo attivo breve per schivare i predatori o superare un ostacolo, un po’ come il fagiano dei tempi nostri.

2/ Conquista del volo

Gli uccelli hanno ereditato dai dinosauri i tratti che li caratterizzano; hanno ripreso dai loro antenati alcuni modelli che li hanno tramutati in animali adatti al volo. Prima di inoltrarci, integriamo subito il concetto di “Exaptation”(Exattamento o Cooptazione funzionale). Il termine inglese fu coniato nel 1982 dai paleontologi Elisabeth Vrba e Stephen Jay Gould per definire un preciso fenomeno: il fatto che un carattere modellato in un primo tempo dalla selezione naturale assuma in un secondo tempo un ruolo diverso di quello per il quale era stato selezionato. Usando una similitudine, è come se, in questo caso, gli organismi viventi non agissero da ingegnere ma da bricoleur. Come se, per rispondere a un’esigenza, non costruissero ex nuovo una determinata struttura ma riciclassero una struttura già esistente. L’adattamento al volo è frutto dell’exaptation.

Nel complicato apparato respiratorio degli uccelli, l’aria circola a senso unico; i polmoni sono collegati a dei sacchi aeriferi anteriori e posteriori che si prolungano all’interno delle ossa. Un sistema molto efficace nello scambio dei gas. Che forte! In pratica, si prendono due piccioni con una fava: da un lato, minore peso dello scheletro grazie alla pneumatizzazione delle ossa e dall’altro, ottimo rifornimento in ossigeno durante il volo, azione di per sé assai costosa a livello energetico.

Primo esempio di riciclaggio (exaptation): la struttura non è specifica dei dinosauri aviani; esisteva già al tempo dell’antenato comune dei dinosauri e degli pterosauri, i loro cugini volanti. Lo hanno scoperto i paleontologi grazie ai segni lasciati sulle ossa. Sorge allora la domanda: a cosa servivano i sacchi aeriferi ai dinosauri non-aviani, se non volavano? Questa struttura particolare, favorendo l’afflusso di ossigeno nell’organismo, permetteva loro un incremento di attività sia per cacciare che per fuggire.

Quasi tutti gli uccelli presentano una furcula, piccolo osso a forma di Y che si articola con le scapole. Sì, ci siete: è l’ossicino del pollo sopra lo sterno che gli anglosassoni chiamano wishbone cioè, “osso del desiderio”. Ebbene, questa forcella ossea, battezzata anche “braccio oscillante”, si comprime e si distende rilasciando come una molla l’energia meccanica prodotta dai pettorali durante il volo.

Secondo esempio di riciclaggio (exaptation): pur i dinosauri teropodi non-aviani erano dotati di una furcula. Serviva loro a stringere meglio la preda tra braccio destro e braccio sinistro. Comparve nei primi dinosauri carnivori 210 milioni di anni fa.

E il piumaggio? A occhi chiusi: invenzione dei volatili. No, spiacente! Gli uccelli non si sono inventato le penne. Come sarebbe a dire? Non sono gli ideatori della loro livrea? Mi casca un mito! Beh, adesso occorre cacciare gli stereotipi e accogliere le recenti interpretazioni dei paleontologi a riguardo del piumaggio.

Terzo esempio di riciclaggio (exaptation): penne e piume rivestivano il corpo dei dinosauri aviani e non-aviani. A metà degli anni ‘90 del secolo scorso, numerosi fossili vertebrati ritrovati in Asia orientale lo hanno messo in evidenza. In quella zona del nostro pianeta, particolari fattori geologici e ambientali hanno permesso la conservazione, oltre a quella delle ossa e dei denti, di resti di tegumento dei dinosauri. Nel 2012 un trio di giganti, i Yutyrannus huali, tornò alla luce dopo 125 milioni di anni passati in uno strato roccioso della Cina nord-orientale. Erano cugini del Tyrannosaurus rex; più antichi di lui e di minore dimensione, avevano un proto-piumaggio filamentoso. Sì, avete sentito bene: erano tirannosauri vestiti da pulcino! Quindi, che i fan di dinosauri squamati o glabri si mettano il cuore in pace: sebbene le “lucertole terribilmente grandi” dominatrici del Mesozoico non disdegnassero le squame, facevano grand’uso di piume e di penne. E chiaramente queste proiezioni filamentose, evolutesi a partire da una squama, non erano destinate al volo.

Uno strato di piume assicurava l’isolamento termico, evitando l’eccessiva dispersione di calore. Poter conservare meglio il calore corporeo offriva un notevole vantaggio: garantiva un buon livello di attività. Permise ai dinosauri di accedere ad habitat più freddi e consentì uno sviluppo più rapido dei piccoli. E va bene, lo capiamo senza arrovellarci troppo il cervello: anche se i dinosauri erano rettili in senso stretto e non mammiferi, un’analogia con i mammut rende l’idea. Pensiamo come tempo addietro gli elefanti fossero pelosi.

Ma le penne? La loro presenza sul corpo dei dinosauri non-aviani sconvolge. A che diavolo servivano? Si ritiene che in origine assumessero un ruolo di spicco nella comunicazione visiva: sia per attrarre un partner nella fase di corteggiamento che per spaventare e allontanare un rivale. Quindi sono state adoprate come ornamento e a scopo intimidatorio ben prima di essere coinvolte nella conquista dello spazio aereo. Nel 2014, un’equipe di ricercatori tedeschi avanza una teoria per spiegare la comparsa di questi sofisticati annessi cutanei. Se da una parte, lo sviluppo di piume lanuginose era un toccasana per la termoregolazione, dall’altra vanificava la capacità comune a tutti i rettili glabri di tingere in modo vivace la loro pelle producendo pigmenti. I colori delle soffici piume sono spenti e privi di sfumature metalliche: non si spingono oltre il marroncino e il giallastro. Per contro, le penne, dalla struttura a lamine di cheratina sovrapposte, rinfrangono la luce. Così, sul corpo dei dinosauri, i due rivestimenti si completavano: le piume corte a diretto contatto con la pelle e poco appariscenti formavano uno strato isolante mentre le penne lunghe, rigide e più esterne sprigionavano colori sgargianti.

Ah, finalmente, un punto saldo, una certezza! Le ali sono un’esclusività degli uccelli. Nemmanco per sogno! Come? Non sono forse essenziali per volare? Senza dubbio, ma non sono state selezionate per questa funzione.

Quarto esempio di riciclaggio (exaptation): possiamo indurre l’utilizzo primario delle ali partendo dall’osservazione in natura di due uccelli odierni assai diversi tra loro: lo struzzo e l’aquila. Incapace di volare, lo struzzo è in compenso tagliato per correre. Quando la forza propulsiva delle sue lunghe zampe muscolose lo spingono a velocità elevata, in quanto è capace di raggiungere settanta chilometri orari, egli muove le ali a intervalli regolari per bilanciarsi. L’aquila ha fatto delle ali un potente strumento di volo: è maestra nell’arte di solcare l’aria e le sue picchiate fulminee sono ormai proverbiali. Però, quando a terra ghermisce una preda e che quest’ultima tenta disperatamente di svincolarsi, battere le ali offre un’ottima soluzione per mantenersi in equilibrio. Ora, considerata la somiglianza della struttura del suo piede munito di un secondo dito molto sviluppato con quella di un Velociraptor, è lecito ipotizzare che i dinosauri teropodi non-aviani usassero le ali in modo analogo ai rapaci moderni cioè, battevano le ali per stabilizzarsi quando infilavano i loro artigli uncinati nella carne delle vittime.

3/ Corpo piccolo e cervello grande

I dinosauri fanno parte dei rettili, prima classe di vertebrati a svincolarsi dall’ambiente acquatico. Sono denominati “diapsidi” perché il loro cranio presenta due finestre temporali su ogni lato; ciò li differenzia dai rettili anapsidi cioè, privi di finestre temporali, come le tartarughe.

Essi entrarono in scena nel Triassico medio, 230 milioni di anni fa, sotto forma di piccoli predatori bipedi; all’epoca non svolgevano un ruolo di primo piano perché a dettar legge si era imposto un altro ramo di rettili diapsidi: i parenti dei coccodrilli. Iniziarono comunque a farsi spazio nel Triassico superiore approfittando di una serie di piccole estinzioni che sbaragliò i diapsidi dominanti. La svolta decisiva avvenne circa 200 milioni di anni fa, tra il Triassico e il Giurassico, con la terza estinzione di massa in cui dinosauri più primitivi perirono ma dove i superstiti recuperarono vaste nicchie ecologiche liberate dalla moria.

Per tutto il Giurassico e il Cretaceo sono stati sovrani incontrastati: un regno durato 134 milioni di anni…Mica una bagattella. Che profondo spunto di riflessione per noi, Homo sapiens, ultimi arrivati nella sfilza dei viventi! A me, queste grandezze numeriche fanno barcollare: non siamo che una quisquilia persa in mezzo ai tempi geologici. In termine di milioni di anni, cosa rappresentano i soli 2,5 di presenza del genere Homo in confronto ai 134 di dominio schiacciante della vasta famiglia dei dinosauri? Siamo in grado di raccogliere la sfida, di battere il loro record?

A porre fine alla loro supremazia e a segnare l’inizio dell’era terziaria o cenozoica, fu un asteroide lungo dieci chilometri che si schiantò 66 milioni di anni fa nella zona che corrisponde oggi alla costa settentrionale della penisola dello Yucatan (cratere di Chicxulub). La sua potenza esplosiva era di un milione di megatoni e, sapendo che un megatone equivale a 80 bombe di Hiroshima, è facile intuire il danno arrecato a tutti gli ecosistemi. Sulla terra ferma, non sopravvissero gli animali dal peso superiore a 25 kg. Il cataclisma provocò la scomparsa dell’intera popolazione dei dinosauri non-aviani e la morte di 95% dei dinosauri aviani. Benché costituissero il gruppo di uccelli più numerosi e diversificati, gli Enantiornithes non ce la fecero a sopravvivere alle tremende e stravolte condizioni ambientali. Risultò loro fatale essere arboricoli e avere dei denti. Gli unici dinosauri aviani che “salvarono le penne” erano sdentati e terricoli. Ma perché? In uno scenario di deforestazione globale, consecutivo allo schianto dell’asteroide, fu determinante la consuetudine di nidificare a terra. E anche l’assenza di denti si rivelò una caratteristica cruciale in un periodo di scarsità alimentare: significava aver accesso ai semi, una risorsa nutritiva resistente ancora disponibile. Incredibile pensare che le oltre diecimila specie di uccelli attuali derivino da una manciata di dinosauri sopravvissuti al cataclisma del Cretaceo!

Insomma, la strabiliante varietà degli uccelli moderni si è sprigionata a partire da piccoli antenati terricoli senza denti, simili a pernici…

L’immaginario collettivo si raffigura i dinosauri come delle bestie mastodontiche, goffe e piuttosto indolenti. Abbiamo in testa i grandi carnivori bipedi spietati e gli smisurati erbivori quadrupedi dal dondolante collo lungo. In realtà, gran parte dei dinosauri era di dimensioni contenute, cioè di taglia medio-piccola. Esistevano contemporaneamente giganti e nani; il gruppo dei teropodi, ossia quello dei bipedi carnivori, contava sia i poderosi tirannosauri che i leggeri e svolazzanti enantiorniti. Tale dissomiglianza, apparentemente inspiegabile fra membri dello stesso gruppo, è opera dell’evoluzione che non prosegue lungo una strada unidirezionale con un tracciato predefinito ma prova ad aprire strade nuove in modo imprevedibile, senza un piano prestabilito. A secondo del terreno che incontra, si ferma o prosegue. La sua andatura è irregolare, composta da brusche accelerazioni, da lunghe pause e da improvvisi rallentamenti. Molti dei suoi tentativi finiscono in cul-de-sac; altri sono più felici e le permettono di andare avanti. Così facendo, disegna un percorso ramificato che prende la forma di un immenso albero genealogico o, meglio, di uno sconfinato cespuglio che raggruppa esseri viventi dalle strutture più disparate.

In uno studio del paleontologo italiano Andrea Cau, pubblicato nel 2014, emerge la singolarità della linea dei teropodi che porta agli uccelli (Avialae). L’applicazione di un nuovo metodo di indagine filogenetica ha evidenziato un processo di miniaturizzazione. Dalla fine del Triassico-inizio del Giurassico (210-200 milioni di anni fa) all’origine degli uccelli nel Giurassico superiore (160 milioni di anni fa), cioè per 50 milioni di anni, si registra “una tendenza unica e persistente verso le riduzioni corporee.” Il vantaggio acquisito con la piccola taglia è stato di potere occupare nicchie ecologiche non fruibili dai dinosauri più grandi. Così, gli uccelli ancora prima di volare, si sono arrampicati sui tronchi per esplorare un nuovo ambiente e si sono adattati alla vita sugli alberi. Al di là dei risvolti pratici che la accompagnano, ogni miniaturizzazione è caratterizzata da cambiamenti anatomici e biologici.

In primo luogo, gli animali miniaturizzati hanno in proporzione un cervello più grande: difatti, gli uccelli hanno un cervello più voluminoso dei rettili di oggi.

In secondo luogo, la miniaturizzazione produce delle specie in cui gli adulti assomigliano ai giovani dei loro antenati: si parla di pedomorfosi. Ecco perché, da adulti, gli uccelli hanno conservato il muso corto, la parte posteriore del cranio sviluppata e gli occhi grandi che erano i tratti esclusivamente infantili dei dinosauri non-aviani e dei coccodrilli.

4/ Per una finestra in meno

Come abbiamo appena visto, gli uccelli che popolano la Terra discendono tutti dagli sparuti dinosauri aviani scampati all’ultima estinzione di massa. Ce l’hanno fatta “per una piuma” e si sono ripresi alla grande dopo lo schianto dell’asteroide. Formano ora il clade (tutte le specie sviluppatesi da un ceppo originario) più diversificato dei vertebrati non acquatici.

“Non tutto il mal vien per nuocere”. Fu la scomparsa dei Grandi Rettili a determinare la crescita corporea dei mammiferi; già dal Giurassico erano in numero rilevante e differenziati in molte specie, ma erano rimasti piccoli. Il più grosso non superava la grandezza di un tasso. Spazzati via i dinosauri, nel Paleocene si spalancarono orizzonti nuovi. I mammiferi poterono andare a colonizzare le nicchie ecologiche liberate dagli egemonici e ingombranti inquilini precedenti; a questo punto le loro dimensioni crebbero. Buffo considerare la tendenza inversa che sottende l’evoluzione degli uccelli e quella dei mammiferi: gli uccelli derivano da un rimpicciolimento dei dinosauri mentre noi, da un ingrandimento dei mammiferi. A proposito, qual è la caratteristica cranica che ci differenzia dai rettili? In quanto mammiferi, facciamo parte dei “sinapsidi ”cioè, degli animali il cui cranio presenta una sola finestra temporale, posta dietro l’orbita oculare. Ricordiamo che i rettili sono diapsidi o anapsidi, cioè con due aperture temporali o senza . Comunque, andando a ritroso nel tempo, mammiferi e rettili provengono da un antenato rettiliano comune vissuto circa 320 milioni di anni fa, nel tardo Carbonifero. I primi veri mammiferi apparvero nel Triassico medio, circa 230 milioni di anni fa, in concomitanza con i primi dinosauri. Erano ovipari come i dinosauri e per cento milioni di anni lo sono rimasti. Prima di diventare vivipari, deponevano le uova come tutti i rettili. Oggi l’ornitorinco e l’echidna sono i soli rappresentanti dell’ancestrale modo di riprodursi dei mammiferi: depongono le uova e dopo la schiusa, allattano i loro piccoli.

5/ Un dinosauro superdotato

Quindi, 320 milioni di anni fa, i futuri uccelli e i futuri mammiferi si sono separati da un tronco evolutivo comune e i loro crani hanno imboccato due strade diverse. Giunto al bivio del Carbonifero, l’encefalo dei pre-uccelli ha optato per il sentiero della struttura a grappolo mentre quello dei pre-mammiferi si è lanciato sulla via della corteccia multistrato. Fino a pochi decenni fa, era fuori discussione che il cervello degli uccelli, liscio come una pallina, fosse primitivo e che il cervello bitorzoluto dei mammiferi fosse più complesso e alquanto superiore. Non c’è confronto tra cervello mammaliano e cervello aviano! Ma vuoi mettere l’intelligenza dei mammiferi con quella degli uccelli?

Le abilità cognitive del corvo hanno scompigliato le certezze e svegliato i dubbi. In ambito scientifico si è destato un vivido interesse per lo studio del cervello aviano. I biologi si sono accorti che i neuroni del pallio degli uccelli, aggregati in nuclei, funzionano in modo analogo a quelli, organizzati a lamine, della neocorteccia dei mammiferi. Hanno evidenziato una corrispondenza tra una zona del pallio e la corteccia prefrontale dei primati, ovvero la parte del cervello mammaliano coinvolta nell’apprendimento e nelle associazioni e hanno scoperto che, in proporzione, nel cervello dei corvidi questa zona presenta quasi lo stesso sviluppo della nostra area corticale prefrontale.

Aggiungiamo che, nonostante le sue dimensioni paragonabili a quelle di una noce, il cervello del corvo contiene più neuroni del cervello di un macaco che ha la taglia di un limone. Siamo ancora persuasi che l’intelligenza dei mammiferi superi quella degli uccelli? Manifestamente impera ancora questa convinzione perché a valutare siamo noi, giudici tutt’altro che neutrali: non solo parteggiamo per la propria classe di vertebrati ma soprattutto vagliamo l’intelligenza degli animali col setaccio delle nostre facoltà intellettive. Che lo vogliamo o no, il mondo vivente ci appare filtrato attraverso i nostri sensi e le nostre strutture mentali; non possiamo osservarlo in modo distaccato e obiettivo perché ne facciamo parte e siamo condizionati dalle caratteristiche biologiche della nostra specie. Poniamo un esempio concreto che chiarisce il concetto e assume al tempo stesso un valore metaforico: tutti noi percepiamo il corvo imperiale come nerissimo. Invece per nessun volatile, il corvo è nero: ha un piumaggio iridescente che i nostri occhi non colgono. Nella retina degli uccelli, oltre ai coni sensibili al rosso, al verde e al blu, cellule che abbiamo anche noi e che ci assicurano una visione tricromatica, sono presenti coni che rilevano frequenze ultraviolette. Così i pennuti vedono una gamma di colori molto più ricca e variegata rispetto a noi; percepiscono il mondo in modo diverso da noi.

Ma cos’è l’intelligenza? La definizione più globale e inglobante sarebbe: l’abilità a risolvere un problema mai incontrato prima. Ciò presuppone la capacità di apprendere dall’esperienza, la facoltà d’innovare, una flessibilità del comportamento. In realtà, definire l’intelligenza è difficile e quantificarla risulta piuttosto arbitrario. Fra noi, usiamo i test di Quoziente intellettuale (QI) benché il metodo faccia discutere. Per valutare le altre specie animali, calcoliamo il Quoziente di encefalizzazione (QE) cioè, il rapporto tra le dimensioni del cervello e le dimensioni corporee (per ottenere il QE bisogna conoscere il fattore di cefalizzazione)… Ma anche qui, non mancano le controversie.

L’uomo si aggiudica un QE superiore a 7, seguito dal delfino con un QE superiore a 5. Il corvo giunge a un QE di 2,5 ex aequo con lo scimpanzé; il cane e il gatto sono incasellati con un QE pari a 1. Innegabile che le dimensioni contino, che i valori numerici abbiano una certa importanza ma l’intelligenza non è solamente determinata dal peso e dalle proporzioni del cervello. Questi dati non bastano per dedurre qualcosa di significativo sulle facoltà intellettive. In fondo, ci sono diversi tipi di intelligenza. Una specie può eccellere in un settore e scarseggiare in un altro. L’intelligenza umana è narrativa e ricorre a elementi simbolici mentre per esempio quella dei delfini si appoggia su sistemi sensoriali e percettivi come l’ecolocalizzazione, una facoltà che l’uomo non possiede.

L’intelligenza non nasce dall’oggi al domani: è il risultato dell’evoluzione. Quindi, si è plasmata nel corso di milioni di anni per rispondere a particolari condizioni ambientali. Tra primati e corvidi appare chiara una convergenza evolutiva che l’etologo olandese Franz de Waal sintetizza in questi termini: “Entrambi i gruppi tassonomici devono essersi trovati a fronteggiare in modo indipendente il bisogno di una manipolazione di elementi del loro ambiente o altre sfide che hanno stimolato il loro cervello sviluppando abilità cognitive sorprendentemente simili.”

Gli fa eco Louis Lefebvre, professore di biologia all’Università McGill in Quebec, quando sottolinea la grande vicinanza tra l’intelligenza dei primati e quella dei corvi: “Cinque milioni di anni fa non era scontato che l’animale più intelligente oggi sarebbe il cugino delle scimmie. Sarebbe potuto essere il discendente del corvo perché la scimmia e il corvo non erano molto lontani l’uno dall’altro per quanto riguarda l’intelligenza. Se noi umani scompariamo e i corvi ci sopravvivono, può darsi che il nostro tipo di intelligenza, caratterizzato dal linguaggio e dall’astrazione, si svilupperà nel discendente di un corvide.”

Se gli etologi studiano con crescente impegno i corvidi, non è all’unico scopo di cancellare la loro fama di animali funesti e dannosi. Ovvio, quando divulgano le loro ricerche mettendo in evidenza i pregi dei corvi, li riabilitano. Li ammantano di una luce benevole che contrasta fortemente con l’alone denigratorio in cui li abbiamo avviluppati dal Medioevo. Cifra alla mano, dimostrano agli agricoltori che non risolveranno il problema sparando all’impazzata sui ladri di semenze. Tali comportamenti infliggono molte sofferenze e sono inutili perché le comunità di cornacchie e di corvi si riformano comunque dopo le sparatorie. I campi non si difendono a colpi di fucile; si possono mettere in atto strategie efficaci che non implicano l’uccisione degli uccelli. L’intelligenza e la socialità dei corvidi hanno permesso loro di resistere alle numerose persecuzioni di cui sono stati oggetto. Difatti, a dispetto dei violenti attacchi sferrati contro di esse, le colonie si sono mantenute stabili. Gli etologi cercano di sfatare la credenza diffusa tra i cacciatori che ad incidere negativamente sul numero dei passerotti, siano i furti di uova da parte di gazze e di ghiandaie. In realtà, le loro ruberie hanno scarso impatto; la decimazione delle nidiate è prevalentemente da imputare ai gatti. Ma i pregiudizi si svellono a stento: nonostante le spiegazioni degli scienziati, ogni anno in Europa sono ammazzati quattro milioni di corvidi. In Francia, i corvi imperiali e le taccole sono stati promossi al rango di specie protette ma corvi comuni, cornacchie, gazze e ghiandaie fanno ancora parte della categoria degli uccelli indesiderabili, di quelli suscettibili di recare danni, e quindi non sono tutelati e possono essere abbattuti in completa legalità; annualmente sul territorio francese ne vengono soppressi seicentomila.

Di sicuro gli etologi hanno a cuore la difesa dei corvidi… ma c’è dell’altro. I corvidi e i pappagalli hanno vinto insieme la competizione degli uccelli più intelligenti. In proporzione, possiedono i cervelli più sviluppati dell’intera classe. L’acquisizione di un cervello grande è avvenuta secondo due modalità. Nel gruppo dei pappagalli, l’evoluzione ha operato una riduzione corporea lasciando quasi immutate le dimensioni del cervello. Nel gruppo dei corvidi, invece, sia corpo che cervello hanno registrato una crescita, ma il tasso di aumento del cervello è stato superiore al tasso di aumento del corpo. Lo stesso modello evolutivo che ha guidato l’accrescimento del cervello dei nostri antenati: proporzionalmente, il cervello è cresciuto più del corpo. In un certo senso, i corvidi sono gli “ominini” degli uccelli.

Fino a poco tempo fa, gli scienziati avevano sempre indirizzato le ricerche su delle specie filogeneticamente vicine alla nostra, in particolare sulle Grandi Scimmie, per indagare sull’origine e l’evoluzione delle nostre competenze cognitive. Oggi si sono accorti che lo studio dei corvi è una strada alternativa promettente per capire come si è sviluppata la nostra intelligenza. Oltre le differenze, si notano analogie. Benché i corvi non siano mammiferi, benché la struttura del loro cervello sia diversa, formano anch’essi dei gruppi sociali complessi in cui si sono sviluppate la cooperazione, la competizione e la comunicazione. Come nei mammiferi, la lenta emancipazione dei piccoli impone una cura parentale prolungata. Ma forse più che le somiglianze, le differenze conducono a delle scoperte. Spesso i ricercatori confessano la loro sorpresa di fronte alle reazioni dei corvidi in laboratorio: non di rado negli esperimenti, gli uccelli trovano una soluzione alla quale gli scienziati non avevano pensato. Cercare di interpretare competenze cognitive diverse dalle nostre potrebbe illuminarci sul meccanismo che permette a un oggetto fisico come il nostro cervello, di produrre pensieri.

Cosa provano i corvi quando, dall’alto, osservano l’andirivieni delle piccole teste infestanti e tossiche? Sono grati alla dea Evoluzione di aver trasformato le loro braccia in ali, di aver cambiato le loro mani in uno strumento di volo. Compatiscono questi altri bipedi terrestri che non sono stati così fortunati, che hanno ancora le dita; le adoprano sì per costruire cose mirabili, ingegnose e grandiose ma più che altro se ne servono per distruggere e accaparrare. Pensano che gli umani siano dissennati malgrado il cervello fuoriclasse che s’inorgogliscono di possedere. E si rattristano per il fatto che questi esseri immaturi non si accorgano nemmeno di scavare la propria tomba a colpi di efferatezze e sopraffazioni.

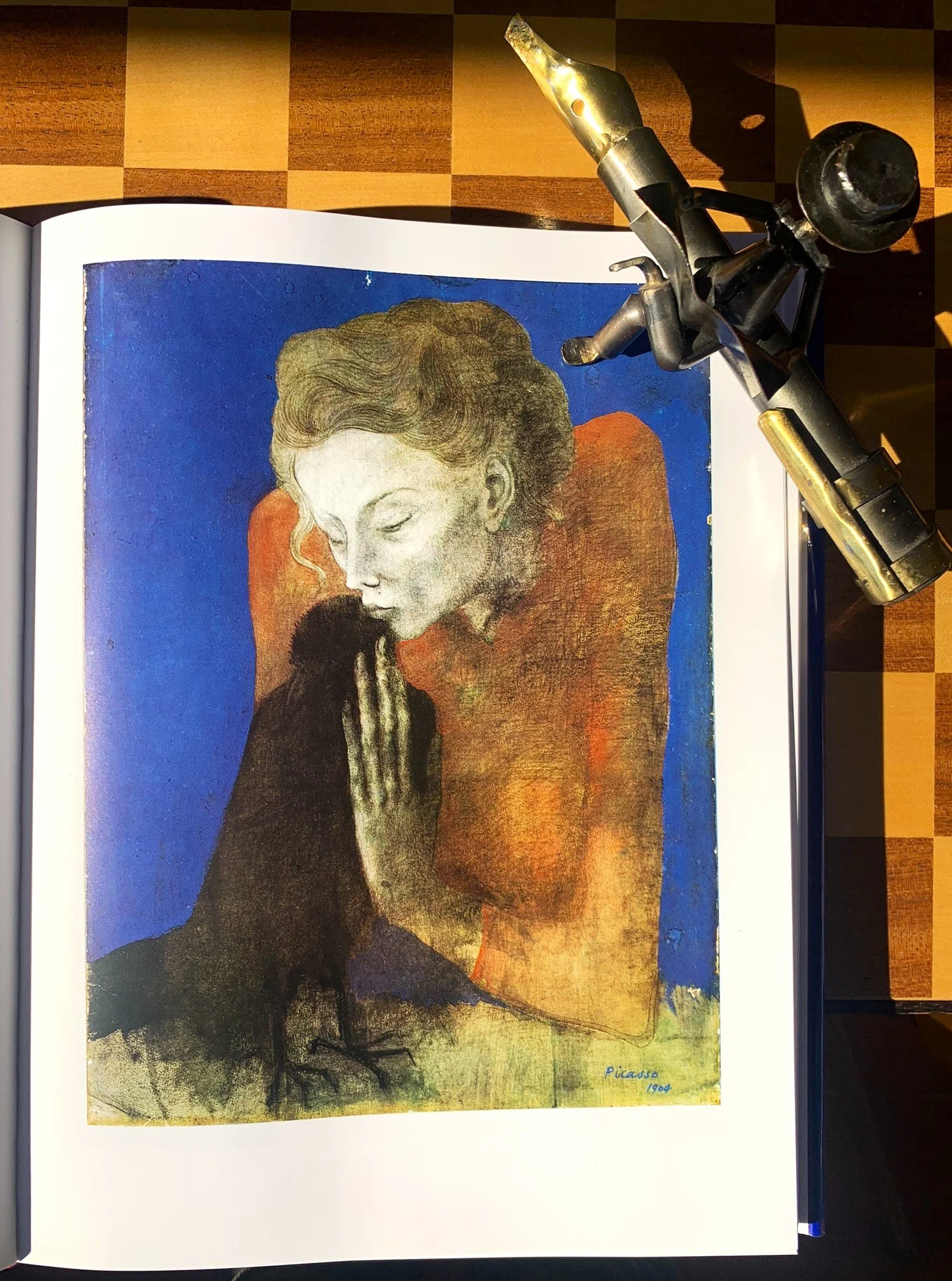

Donna con la cornacchia (1904)

Pablo Picasso (1881-1973)

Abbiamo encomiato la colomba e diffamato il corvo. Capovolgiamo la tradizione e ripariamo l’ingiustizia! È giunta l’ora di sostituire alla bianca colomba portatrice del ramoscello d’olivo e indebitamente simbolo di pace, il nero corvo che ci porta la malta impreteribile alla costruzione di un’effettiva intesa tra noi: un legante duraturo fatto di empatia e di intelligenza…

Ripercorro mentalmente il mito inuit della creazione e inizio a sognare. Chissà se, sotto la guida del corvo, non potessimo acquisire più tolleranza e meno cupidigia, raggiungere la saggezza e finalmente trasformarci in Über-Sapiens!

Adesso quando vi capiterà di sentire gracchiare un corvo o di vederlo volare, avrò piacere se lo ascolterete con un altro orecchio e lo osserverete con occhi nuovi.

Joëlle