Poesie a memoria ...

Rare sono le poesie che conosco a memoria. Ne ho imparato diverse a scuola; quasi tutte si sono dileguate. Solo qualche brandello superstite riaffiora all’occasione. Quando capita, avrei soddisfazione a ricordare l’intera poesia ma i miei sforzi sono vani e si arenano.

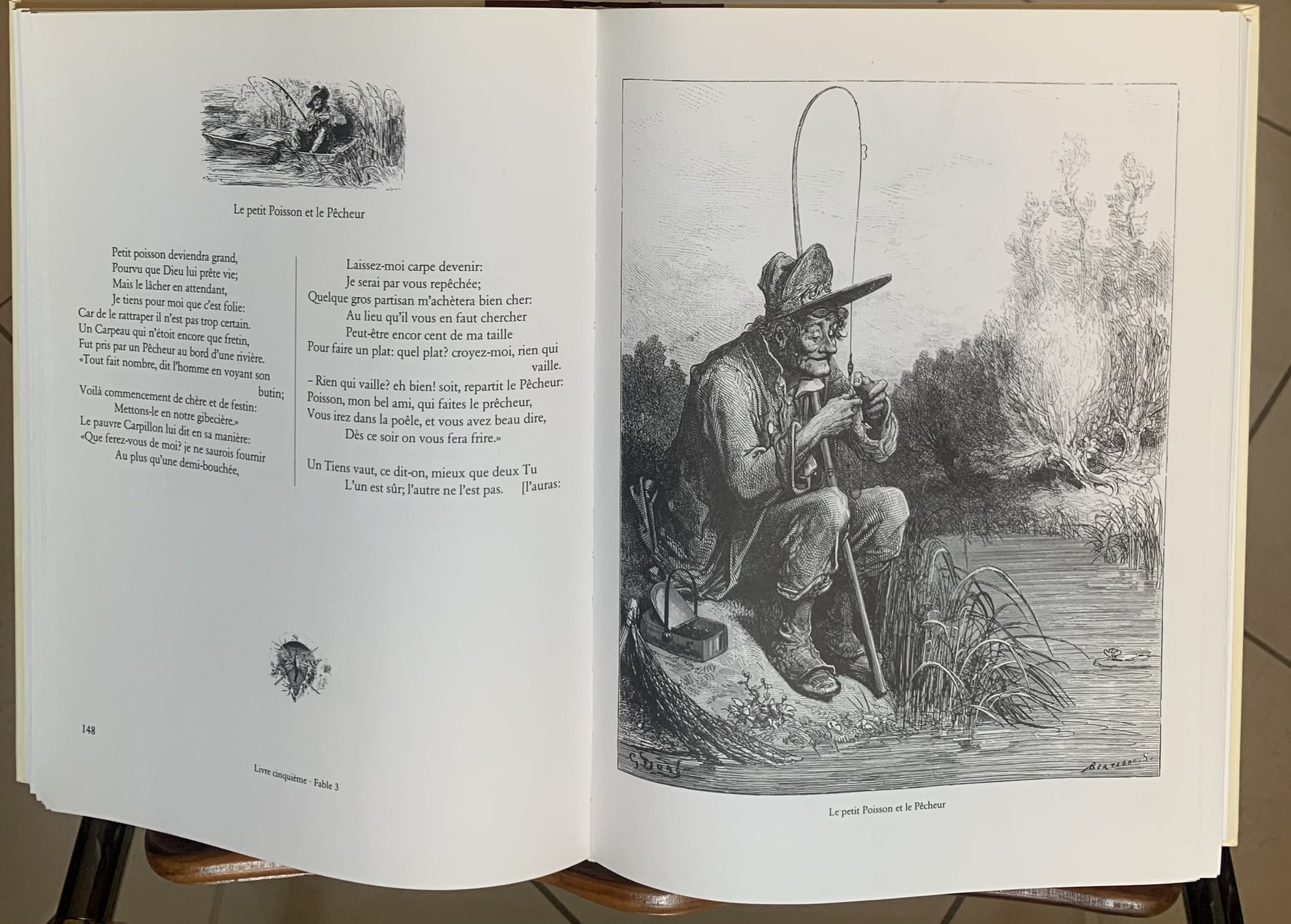

Insetti, uccelli, mammiferi … Passo in rassegna il bestiario di Jean de la Fontaine. Nella mia testa, cicala, formica, lepre, tartaruga, corvo, cicogna, volpe, lupo, agnello, cane si esibiscono in un fantasioso girotondo. In Francia, quando andavo all’elementare, vigeva la consuetudine di imparare a memoria alcune poesie di La Fontaine. La regola era vincolante; non ammetteva dispensa. Un italiano aggrotta la fronte: “Che poesie? Sono semplici favole.” Giustissimo! In italiano, hanno l’aspetto di raccontini riscaldati, di una banale ripresa delle opere di Esopo. L’originalità di La Fontaine non risiede nel contenuto, risiede nella forma dei suoi scritti. È straordinario nella maniera di raccontare, di trasformare la storia in una piccola rappresentazione teatrale. È geniale nella leggerezza del tratto, nel ritmo espressivo dei suoi versi dove improvvise accelerazioni succedono a bruschi rallentamenti. La bellezza della sua scrittura è intimamente legata all’effetto sonoro delle parole, alla presenza delle rime, a una musica che la lingua straniera non restituisce, ma sfigura. La considerazione non è circoscritta alla poesia dei miei connazionali. Ogni traduzione conduce a un tradimento e il tradimento è ancora più manifesto nella sfera poetica. Quando le favole di La Fontaine sono interpretate in lingua originale, è difficile rimanere sordi alla loro musica. All’elementare ero meno sensibile di adesso alla ricchezza formale e musicale. Mi attraeva la vicenda narrata che la mia immaginazione trasformava subito in cortometraggio. Parteggiavo per un animale, ne criticavo un altro; ero a turno indulgente e severa. Delle favole studiate, alcuni frammenti si sono salvati nella mia memoria ma una sola ha scavalcato intera il muro della dimenticanza: Le corbeau et le renard (Il Corvo e la Volpe).

Alle medie, buco nero. Lo scaffale “poesie imparate a memoria per la scuola” è vuoto. Certo, mi ricordo di aver analizzato delle poesie, di averne scavato il significato ma non mi vedo recitarne una davanti al professore di lettere. Mi viene un dubbio: si recitavano ancora poesie alle medie?

Nelle ore irrequieti dell’adolescenza, mentre stavo leggendo un libro di cui mi sfugge il titolo, una poesia nascosta fra le pagine, mi ha attratto. Discreta e timida, si scusava quasi di essere stata scoperta. Non si era nutrita della potenza delirante di Rimbaud o della forza sensuale di Baudelaire. Giaceva sulla pagina, semplice e dolce. Senza pretesi, si offriva al mio sguardo. Era una poesia di Sully Prudhomme: Le meilleur moment (Il momento migliore). Il poeta evocava con giustezza psicologica il comportamento singolare di due innamorati che non si sono ancora dichiarati. Mi piacque al punto che la ricopiai a tempera con un pennello su un grande foglio di carta colorata e la fissai con dello scotch su un’anta del mio armadio. Ovviamente la conosco a memoria. Mi ha colpito per la scelta azzeccata dei dettagli che rivelano lo sbocciare di un amore. Risuona come una delicata sonata sul sentimento amoroso. La terza strofa avrebbe ottenuto l’assenso di Paolo e Francesca:

Le meilleur moment des amours … Il momento migliore degli amori …

Il est dans le frisson du bras È nel brivido del braccio

Où se pose la main qui tremble Dove si posa la mano che trema;

Dans la page qu’on tourne ensemble Nella pagina che si gira insieme

Et que pourtant on ne lit pas eppure che non si legge

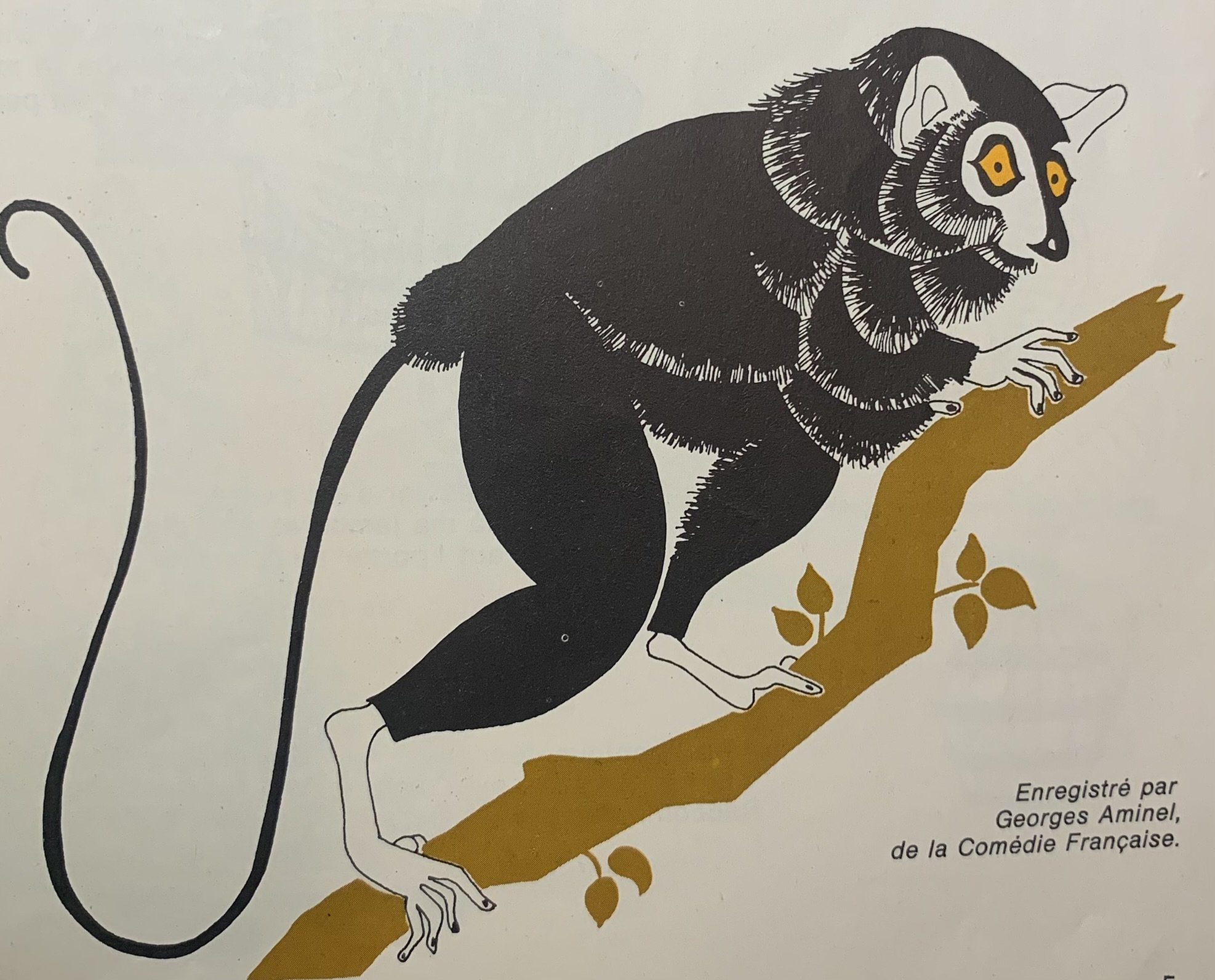

Comunque, la poesia che va e viene con grande confidenza nelle stanze della mia memoria, che si affaccia spesso alla finestra senza essere chiamata, non è quella di Sully Prudhomme. Porta il nome bruno-dorato di una stagione: Automne; è di René Guy Cadou. Aveva eletto domicilio in una piccola raccolta di poemi e canzoni, un libretto quadrato di una trentina di pagine, distribuito dal maestro all’inizio della seconda elementare. Il libretto mi ha seguito in Italia. L’ho aperto adesso: la prima pagina riporta l’immagine di una specie di scimmia nera dotata di una coda vermicolare e di grandi occhi arancione ipnotici. Illustra la prima poesia che ho dovuto imparare a memoria: Le Kra. Sarebbe il nome di una scimmia malese; è stato il nome di un incubo. Non riuscivo a memorizzare il testo. Era come dover inghiottire una sostanza imbevibile. Nessuna rima dove appoggiarsi, nessun senso logico da poter seguire. Questa bestiaccia pelosa e nevrotica saltava di ramo in ramo, si arrampicava su un fusto di bambù, fuggiva, si appendeva testa in giù, balzava, trascinava qualcosa, batteva il piede. Era inafferrabile, non si lasciava addomesticare dai miei sforzi. Il suo nome, vera ossessione, era ripetuto qua e là, a caso. Non capivo cosa ci venisse a fare un animale esotico così dispettoso nel mio libro di poesie.

Speravo di non essere mai interrogata, fui la prima che il maestro chiamò. Davanti agli altri, cercai di restituire il percorso preciso di quella scimmia matta e ignorante. Non ci fu verso: non avevo registrato la successione esatta delle sue mosse disordinate. Non mi ricordavo quando dovevo gracchiare il suo nome. La mia testa era una brodaglia. Fui rimandata al mio posto con il rimprovero di non aver studiato abbastanza. Trattenni a stento la voglia di piangere. Ero in preda a un sentimento di rabbia di fronte all’ingiustizia. Maledivo il kra e chi l’aveva scritto. Nemmeno la prestazione deludente dei compagni che recitarono dopo di me, mi consolò. Non volevo più fare così brutta figura: avrei saputo la prossima poesia a menadito. La seconda poesia che il maestro ci fece imparare, era Automne; me la ricordo ancora oggi. I suoi versi sono stampati nella mia mente.