Le scarpe di Cenerentola

Prima di essere intrappolato sulla carta, il racconto orale di Cenerentola aleggiava al suono delle parole che lo hanno fatto esistere; queste parole non erano europee.

La scarpetta cinese: di seta

Cenerentola è nata sul continente asiatico. La sua storia echeggia una tradizione cinese al femminile: l’accorciamento dei piedi ovvero la terribile usanza dei “Gigli dorati” o del “Loto d’oro”. Molte mamme, aristocratiche e no, costringevano le loro bambine a partire dai quattro o cinque anni di età, a subire una vera tortura: il ripiegamento di tutte le dita, eccetto l’alluce, sulla pianta tramite fasciatura con bende strettissime. Lo scopo era di fermare il più possibile la crescita del piede provocando una deformazione delle sue curvature naturali. In pratica, si cercava di avvicinare il tallone alla punta. Per tutta la vita, la fasciatura andava mantenuta e richiedeva cure costanti. Si stima che dieci per cento delle bambine sottomesse a questo trattamento morivano in seguito a infezioni e cancrena. Il giorno del matrimonio, i “moncherini” puntuti, chiusi in scarpine ricamate, erano controllati dalla suocera e dovevano risultare di una lunghezza compresa fra sette e otto centimetri. Un piede non conforme conduceva spesso all’annullamento delle nozze. Così, nella Youyang zazu (X sec. d.C) ovvero Miscellanea di frammenti della montagna di Youyang, Duan Chengshi descrive la fanciulla Ye Xian (trascritto anche Yeh-Shen) come colei che ha “i piedi più piccoli del Regno”. Il piede ridotto a piccolo triangolo costituiva l’ideale della bellezza femminile. Il detto popolare non mancava però a sottolineare il dolore che accompagnava la menomazione dell’arto inferiore: “Un paio di piedini, due tinozze di lacrime”. Questa pratica mutilatrice, già vietata nel 1911 dopo la caduta dell’impero, fu eradicata soltanto negli anni Cinquanta del Novecento dopo l’avvento della Repubblica Popolare Cinese, fondata da Mao Zedong il 1° ottobre 1949.

Lo scritto intitolato Ye Xian contiene tutte le caratteristiche della “moderna Cenerentola”. Fra le numerose versioni della fiaba raccolte nell’area coperta dalla Cina attuale, quella dell’autore Duan Chengshi, scritta nel X secolo dopo Cristo, è la più antica delle redazioni conosciute:

Wu Dong è un piccolo capotribù della gente del sud. Alla morte di Wu Dong, sua figlia Ye Xian è maltrattata dalla matrigna che le impone lavori duri e pericolosi. Un giorno mentre raccoglie acqua da un pozzo profondo, trova un minuscolo pesce dalle pinne rosse e dagli occhi dorati. Tornata a casa, lo mette in una bacinella e se ne prende cura. Il pesciolino cresce in modo spropositato e quando i catini non bastano più a contenerlo, la ragazza lo trasferisce nello stagno vicino. Gli fa sempre visita e lo nutre con avanzi del pasto. Fra i due nasce un’amicizia: quando arriva Ye Xian, il pesce emerge dallo stagno e appoggia la testa sulla sponda. Non si fa vedere da nessuno, eccetto dalla fanciulla. La matrigna scopre il segreto e decide di troncare la relazione: con un pretesto, allontana la ragazza, indossa i suoi vestiti e nasconde un coltello affilato nella manica. Vedendola giungere alla riva, il grosso pesce ingannato dal suo aspetto, tira fuori la testa e all’istante si fa decapitare. Dopo averlo ammazzato (e si presuppone, mangiato), la matrigna nasconde la sua lisca sotto un cumulo di letame. Il giorno seguente, Ye Xian non trovando il suo amico all’appuntamento, scoppia a piangere. All’improvviso, un uomo venuto dal cielo rivela ciò che è successo e le consiglia di conservare la lisca nella sua stanza perché essa esaudirà ogni suo desiderio. Grazie ai poteri magici della lisca, Ye Xian può partecipare alla Festa della Caverna con un abito di seta verde e delle scarpette dorate. Tuttavia, durante la festa, scappa temendo di essere stata riconosciuta dalla matrigna e dalla sorellastra. Nella sua precipitazione, perde una scarpetta; la raccoglie l’uomo della Caverna che poi la vende al Regno di Tu-han. Il re, entrato in possesso della scarpetta, la fa provare prima alle sue cortigiane, poi a tutte le donne del suo Paese ma si rivela più corta dei piedi più piccoli. Esasperato, incarcera l’uomo della Caverna; lo tortura ma non ottiene spiegazioni. Allora butta via la scarpa; in seguito, fa perquisire tutte le case fino a quando non la ritrova: è nella stanza di Ye Xian. La ragazza, che si era nascosta in un angolo, viene scoperta e il re le ordina di provare la scarpa. Allora lei si fa avanti indossando sia il vestito di seta verde che le due scarpette dorate. La matrigna e la sorellastra, condannate alla lapidazione, sono seppellite in una fossa di pietre dall’uomo della Caverna. Ye Xian diventa prima moglie del re. La lisca, dopo aver esaudito per un anno tutti i desideri del re insaziabile di ricchezze, smette di rispondere alle preghiere del sovrano. Il re decide allora di sotterrarla in riva al mare insieme al tesoro che ha accumulato; una notte il tutto verrà spazzato via dalla marea.

Duan Chengshi definisce le scarpe della protagonista “jinlu” ovvero “scarpe d’oro”. L’ipotesi che siano state modellate nel prezioso metallo è da escludere perché più avanti l’autore precisa che sono “qing ru mao, lu shiwusheng” cioè “leggere come una piuma, silenziose sulla pietra”. Considerata la stesura del testo in tarda epoca Tang, l’interpretazione più accreditata è che si tratti di scarpe intessute con filo d’oro. Il dettaglio è probabilmente da riallacciare al presunto talento di Ye Xian, sottolineato all’inizio della fiaba, di filare l’oro. In Cina era consuetudine che le ragazze cucissero e ricamassero le proprie calzature per esemplificare le loro virtù domestiche e dimostrare la loro abilità ai potenziali mariti.

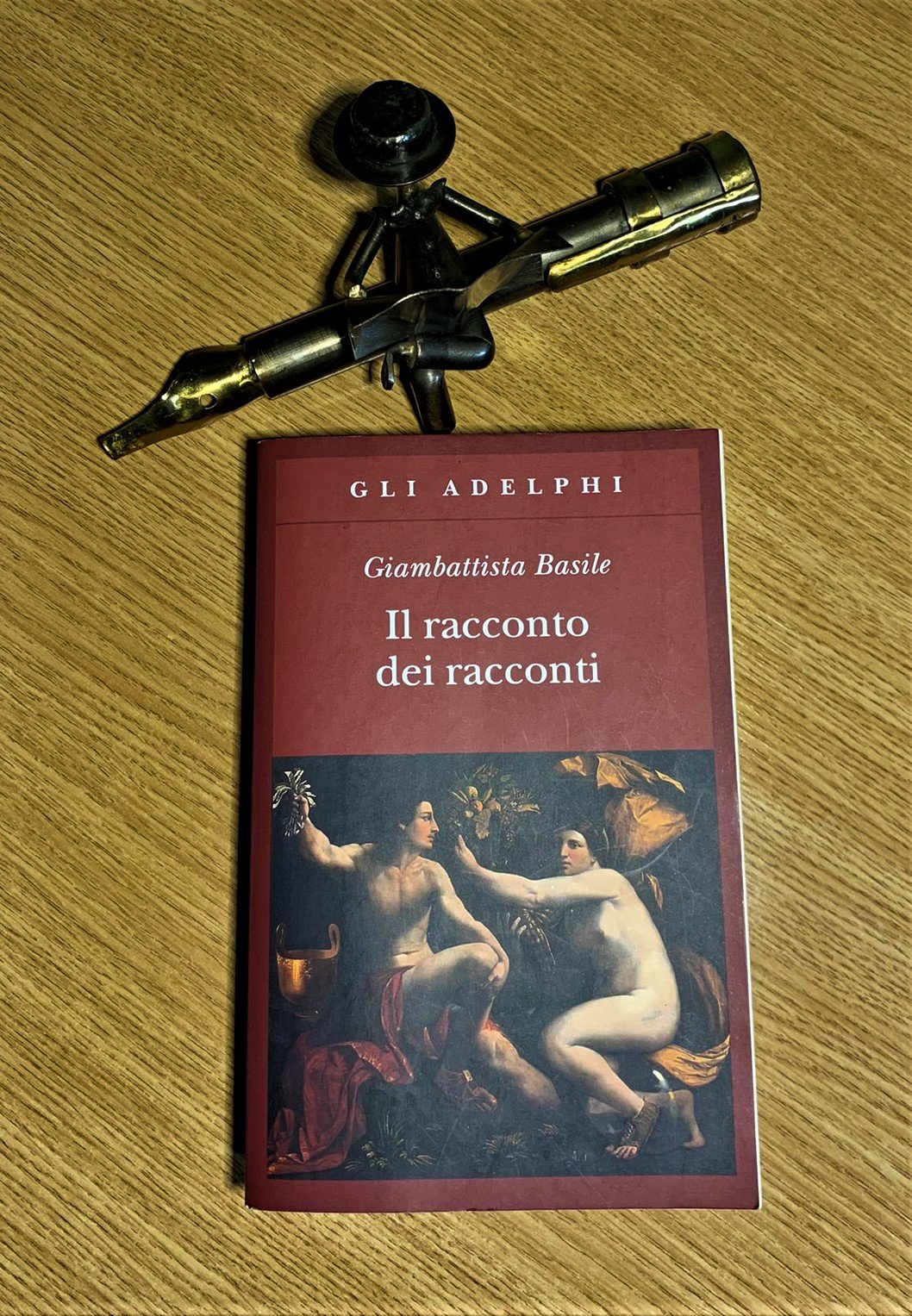

La scarpetta napoletana: con zeppa

Quando l’afflato della fiaba di Ye Xian giunge nella baia di Napoli, si espande a poco a poco nella regione partenopea, trasformandosi. La storia rimane nell’ambito esclusivo dell’oralità fino a quando, nel Seicento, Giambattista Basile la irretisce sotto il nome de La Gatta Cenerentola. La fissa lì, in dialetto napoletano, nel sesto racconto della Giornata Prima del suo Pentamerone anche chiamato Lo cunto de li cunti (che raccoglie altre quarantanove fiabe oltre a La Gatta Cenerentola). Non solo è il primo in Europa a fissare i racconti popolari orali sulla carta ma con la sua scrittura e l’elaborata architettura della sua opera dà loro dignità e li innalza a genere letterario.

Ne La Gatta Cenerentola, Basile ci narra le vicissitudini della principessa Zezolla (Lucreziuccia) che, dopo essere retrocessa a misera custode del focolare domestico con il nome di Cenerentola (Cennerennula), riesce a sposare il re grazie all’intervento di un dattero magico.

La storia, se non fosse rischiarata dalla prosa briosa e dal piglio comico del Basile, lascerebbe a nudo tutta la sua cupezza. Il racconto si apre con un omicidio: la principessa Zezolla, su istigazione dell’affezionata maestra di cucito, si sbarazza a sangue freddo della sua cattiva matrigna rompendole il collo per mezzo del coperchio di una cassapanca. Poco dopo, grazie all’intercessione di Zezolla, la maestra di cucito contrae matrimonio con il principe rimasto vedovo, dimenticando però la promessa fatta alla ragazza di trattarla sempre con tenerezza. Appena conquistata la piazza, abbandona ogni premura per la figliastra, anzi la bistratta, e inserisce con prepotenza le sue sei figlie.

Zezolla passò “dalla camera alla cucina, dal baldacchino al focolare, dagli sfarzi di seta e d’oro alle mappine (stracci), dagli scettri agli spiedi, né cambiò solo stato ma anche nome, giacché non più Zezolla fu chiamata ma Gatta Cenerentola”.

Dovendosi recare in Sardegna per affari, il principe domanda alle figlie che cosa vogliono di regalo. Le sorellastre fanno varie richieste di vestiti e accessori di bellezza mentre Cenerentola lascia il compito della scelta alla palomba delle fate. Di ritorno dal suo viaggio e dopo essere passato dalla grotta delle fate in Sardegna, il padre regala a Cenerentola un dattero con alcuni oggetti utili alla crescita del seme. La fanciulla sotterra il nocciolo e se ne prende cura cosicché in pochi giorni il seme si tramuta in una palma. È un albero incantato, capace di esaudire i suoi desideri. Grazie al dattero magico, viene vestita e scortata come una regina e può partecipare a tre feste senza che le sue sorellastre se ne accorgano. La sua bellezza infuoca il cuore del re ma quando il servitore fidato del sovrano tenta di avvicinarla, lei fugge ogni volta. All’ultima festa, però, nella fretta di scappare, perde una pianella. Così il re, ormai in possesso della scarpa, indice un banchetto per riunire tutte le femmine del suo Regno. In chiusura del ricevimento prova la scarpa a ogni convitata ma nessuna riesce a calzarla. Nonostante la profonda delusione, il sovrano non si arrende e per l’indomani, rinnova l’invito a tutte le donne del Paese: “Non lasciate nessuna femmina a casa, e sia quale sia.” Cenerentola, che non era presente al primo banchetto, partecipa al secondo e si trova coinvolta nella prova finale della pianella: seduta stante, viene incoronata regina. Le sorelle se ne tornano a casa, pazze d’invidia.

Risulta insolito che Cenerentola divinamente vestita si rechi alla festa in ciabatte. La stranezza svanisce se contestualizziamo il lemma “pianella”. Nel Seicento “pianella” o “chianiello” non ha il significato che gli diamo oggi, di pantofola o babbuccia cioè di scarpa bassa usata per lo più in casa. All’epoca di Basile, si tratta di una calzatura aperta in corrispondenza del calcagno, a forma sì di ciabatta, ma dotata di un tacco alto di sughero o di legno che può raggiungere cinquanta centimetri di spessore (chopine veneziane). “Allora il re, pigliata in mano la pianella, disse: “Se lo zoccolo è così bello, che sarà la casa? ... se non posso avere i capitelli, bacio le basi! Già foste ceppi di un bianco piede …”

Che le pianelle non fossero una calzatura bassa, ne troviamo testimonianza con Vespasiano da Bisticci (1421-1498) nelle Vite di uomini illustri del secolo XV: “Era si grande di persona che rade volte portava pianelle, perché di grandezza e di tutte le parte avanzava tutte l’altre donne di Firenze.” La pianella era una scarpa con zeppa, diffusa in Europa tra il XIV e il XVII secolo.

La raccolta di fiabe di Giambattista Basile Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de’ peccerille (Il racconto dei racconti ovvero il passatempo per i più piccoli) è pubblicata postuma tra il 1634 e il 1636 su iniziativa della sorella, la talentuosa e omaggiata cantante Adriana Basile. Benché il titolo lasci intendere che l’opera è destinata ai bambini, il contenuto non è fruibile da giovani ascoltatori. Basti pensare alla vicenda sconcertante de La Gatta Cenerentola: una fanciulla in apparenza docile e gentile, ma in fondo fredda assassina, è premiata con un matrimonio regale. Insomma, una storia poco edificante da deporre nell’orecchio di un bambino! Il sostantivo “gatta” associato al nome della protagonista potrebbe illustrare il processo di trasformazione della misera ragazza in regina; un rimando alla favola di Esopo dove una gatta innamorata di un giovane è trasformata in donna da Afrodite. Ma l’appellativo “gatta” rende anche l’ambivalenza di Cenerentola: al tempo di Basile, il gatto non veniva semplicemente considerato l’animale di compagnia che apprezziamo oggi, simbolo di pacatezza e di serenità della casa. Nel Seicento, il gatto non si era ancora del tutto scrollato di dosso la fama, acquistata nel Medioevo, di accolito delle streghe e di reincarnazione del diavolo. È facile intuire che i destinatari del Pentamerone non sono in realtà i bambini, come preannuncia il titolo della raccolta, ma bensì gli adulti e in particolare i letterati frequentatori delle corti del Regno di Napoli.

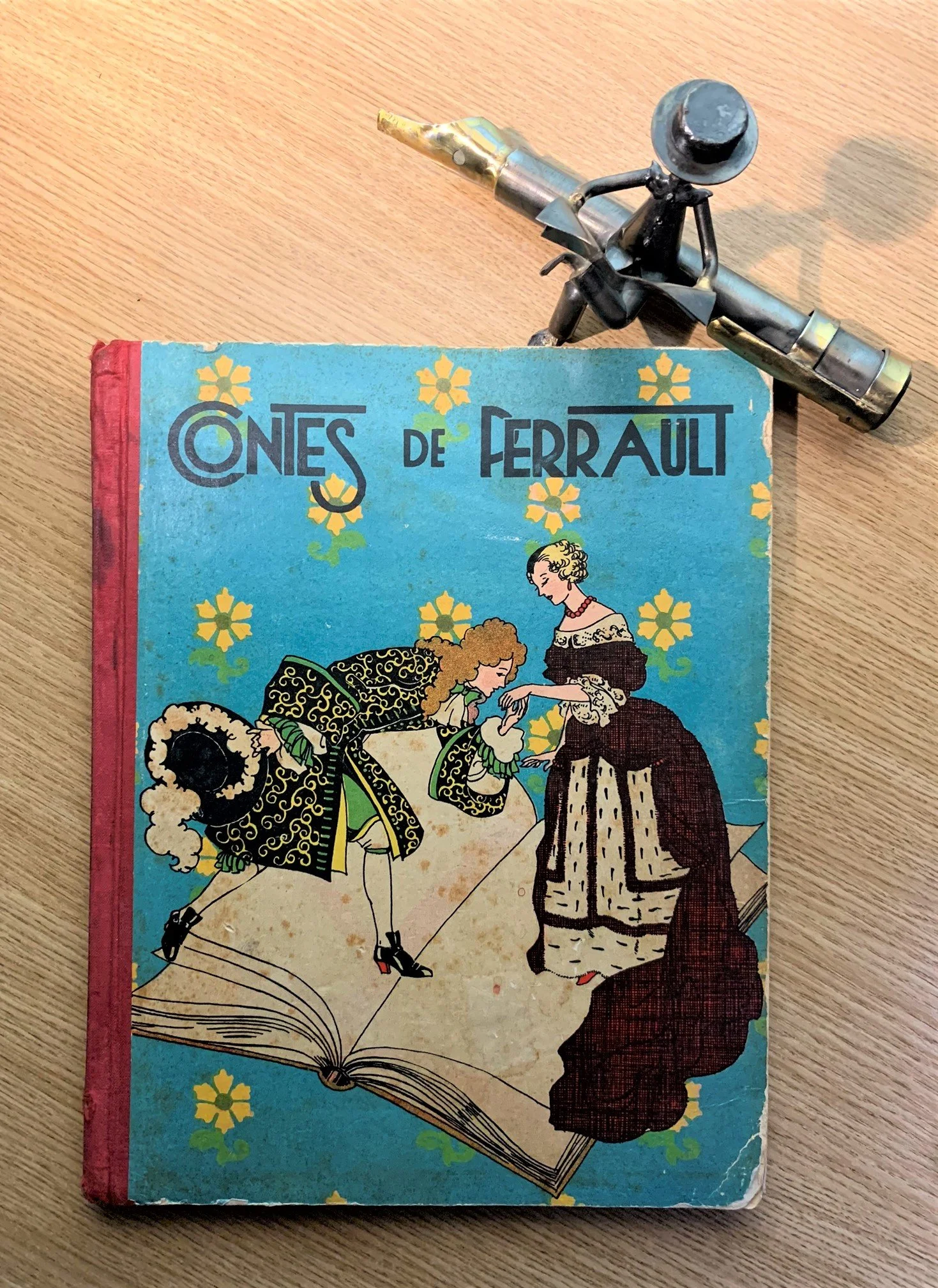

La scarpetta parigina: di vetro

Per comporre, Basile ricava tutti gli elementi del suo racconto dal terriccio orale e popolare della regione campana senza tema di conservare dettagli impudichi o crudi. Charles Perrault, letterato francese del Seicento, concepisce la scrittura della fiaba in un altro modo

Nel 1697, Perrault fa pubblicare il volume Histoires et Contes du Temps passé, avec des moralités, passato alla posterità con il titolo di Contes de ma Mère l’Oye (ossia I racconti di Mamma Oca: ovviamente l’Oca personifica la tradizione orale e riveste i panni di una vecchia contadina, seduta vicina al focolare, che narra storie mentre fila). Si tratta di una raccolta di otto fiabe in prosa: La Bella addormentata nel bosco; Cappuccetto Rosso; Barbablù; Il Gatto con gli stivali; Le Fate; Cenerentola; Enrichetto dal ciuffo; Pollicino. Quasi un secolo dopo, nel 1781, uscirà la cosiddetta “Prima edizione completa” composta dalle otto fiabe elencate sopra ma accresciuta da una novella in versi La pazienza di Griselda (1691) e da due fiabe anch’esse in versi I desideri inutili (1693) e Pelle d’Asino (1694); Perrault aveva già fatto pubblicare tutte e tre i racconti prima della raccolta del 1697.

Nella vivace polemica letteraria chiamata “Querelle des Anciens et des Modernes”, egli capeggia la corrente dei Moderni cioè la corrente di quelli che sostengono la superiorità degli autori del secolo di Luigi XIV nei confronti dei Classici greci e latini. Secondo lui, nessun scrittore dell’Antichità è da imitare e venerare come fosse giunto al culmine dell’arte letteraria perché il modello che incarna non è affatto universale e perfetto; gli pare indispensabile creare forme stilistiche nuove e contenuti diversi per rappresentare la sua epoca.

La volontà di rimodernare la forma e il contenuto delle fiabe, ha spinto Perrault ad arricchire la trama con dettagli improntati ai fasti della Corte di Luigi XIV e agli ambienti di Versailles. La sua scelta estetizzante lo ha portato a sorvolare particolari cruenti e ad eliminare passaggi spinti, pur sempre gustosi, che abbondano nella tradizione orale e che sono presenti nel Pentamerone. Rimodellando le fiabe, persegue anche un fine pedagogico: vuole istruire divertendo e fare nascere delle “buone inclinazioni” nei giovani che ascoltano i racconti. In proposito, scrive: “Le fiabe… stimolano nei bambini il desiderio di assomigliare a quelli che vedono diventare felici e allo stesso tempo svegliano in loro la paura per le disgrazie che subiscono i cattivi per colpa della loro cattiveria.”

Quando scrive Cendrillon (Cenerentola), è indubbio che s’ispira al Pentamerone ma la sua versione edulcorata trasforma la Cennerennula spregiudicata di Basile in una persona angelica, buona fino alla stucchevolezza:

Un gentiluomo rimasto vedovo, padre di una ragazza dolce e buona, si risposa con una donna altezzosa e sprezzante, madre di due figlie dotate dello stesso pessimo carattere. La matrigna, invidiosa delle buone qualità della figliastra, la veste di stracci, la costringe a diventare la serva della famiglia e a dormire in soffitta su un pagliericcio. A sue figlie, invece, riserva un trattamento dei migliori: si godono letti morbidi e vestiti lussuosi. Siccome di solito la figliastra si mette a sedere nelle ceneri del camino per riprendere fiato dopo il lavoro stremante, viene soprannominata Cendrillon (da “cendre” che significa “cenere” in francese).

Un giorno, le sorellastre sono invitate al ballo organizzato dal figlio del re; Cendrillon le aiuta a vestirsi, le pettina e le consiglia con pazienza e abnegazione. Però una volta rimasta sola, scoppia a piangere perché anche a lei piacerebbe partecipare alla festa. Prima che abbia il tempo di disperarsi, appare la Fata-Madrina che sistema ogni cosa con cinque colpi di bacchetta: toc! La zucca diventa carrozza; toc! Sei topolini diventano cavalli; toc! Un talpone si trasforma in cocchiere; toc! Sei lucertole si fanno lacchè; altro toc! Stoffe d’oro e d’argento ornate di gemme sostituiscono i miserabili stracci. Tocco finale: la Madrina le porge un paio di raffinate scarpette di vetro. Il gioco è fatto, Cendrillon andrà a ballare! Unico inconveniente delle metamorfosi: hanno un’inderogabile data di scadenza. A mezzanotte finisce l’incantesimo e tutto riprende la sua forma originale.

L’arrivo di Cendrillon a palazzo non lascia nessuno indifferente. Il figlio del re corre ad accoglierla e nella sala da ballo tutti gli astanti rimangono folgorati dalla sua bellezza. Il principe balla con lei e se ne innamora perdutamente. All’avvicinarsi di mezzanotte, Cendrillon scappa. Tornata a casa, chiede alla Madrina di poter andare di nuovo l’indomani al palazzo come le è stato chiesto dal principe. In quel mentre giungono le sorellastre eccitatissime: le raccontano della misteriosa e affascinante principessa, spuntata alla festa, che ha messo in subbuglio il cuore dell’erede al trono. Ovviamente Cendrillon fa la gnorri, fingendo la sorpresa.

Il giorno dopo, si presenta di nuovo a palazzo con un vestito ancora più sontuoso. Il principe la corteggia tutta la serata tanto che lei dimentica l’ora fatidica della mezzanotte. Quando sente il primo rintocco, fugge precipitosamente e nella fuga perde una scarpetta di vetro che il principe si affretta a raccogliere.

Alcuni giorni dopo, il figlio del re annuncia a suono di tromba che sposerà la ragazza il cui piede si adatta perfettamente alla scarpa. Nella cerchia del sovrano, non si trova fanciulla in grado di soddisfare il requisito. Un ufficiale di corte incaricato di provare la calzatura a tutte le ragazze del regno, bussa a casa di Cendrillon. Dopo il tentativo fallito delle sue sorellastre, Cenerentola chiede di essere anche lei sottoposta al test. L’ufficiale, ligio al suo dovere, accetta e le fa calzare la scarpetta. Facendo ciò, si rende conto di avere scovato la misteriosa principessa. La ragazza estrae allora l’altra scarpa dalla tasca e sua Madrina, con un colpo di bacchetta magica, la veste di magnifici indumenti. Le sorellastre esterrefatte si buttano ai piedi di Cenerentola chiedendo perdono per la loro durezza di cuore. Magnanima, lei le abbraccia. Poco dopo, sposa il principe; fa alloggiare sue sorelle nel palazzo e trova loro dei mariti di nobile lignaggio.

il racconto idilliaco di Cenerentola si conclude con due brevi componimenti morali scritti in versi, le cosiddette “moralités”, che mettono l’accento sull’importanza di coltivare la benevolenza e di essere guidati da buoni maestri. Il primo componimento confronta la bellezza e la bontà: un gradevole aspetto fisico è sì, un dono prezioso ma la qualità più pregiata di una donna risiede nella “bonne grâce” che acquisisce con un’educazione adeguata. Il secondo componimento insiste sul ruolo cruciale dei mentori: tutti i doni che riceviamo alla nascita non sono niente se non abbiamo validi educatori, “ou des parrains, ou des marraines” (padrini o madrine), per aiutarci a svilupparli.

La versione di Perrault, sicuramente la più nota in Europa, è stata fonte di ispirazione per quasi tutti i balletti che mettono in scena la fiaba.

Fernando Sor, brillante chitarrista e compositore spagnolo, scrive la musica del “Ballet pantomime en trois actes Cendrillon” che riscuoterà un intenso successo in tutta Europa. La prima rappresentazione, ambientata al The King’s Theatre di Londra, porta la data del 26 marzo 1822. Di seguito, il balletto andrà in scena nella capitale francese il 3 marzo 1823 all’Opéra de Paris e verrà addirittura scelto per l’inaugurazione del Teatro Bolshoi a Mosca il 18 gennaio 1825.

Nel 1893 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, si esibisce la grande ballerina italiana Pierina Legnani nel ruolo di Cenerentola. La coreografia in tre atti, improntato alla fiaba di Perrault, è curata da Enrico Cecchetti (per il primo e il terzo atto) e da Lev Ivanov (per il secondo atto); la musica è opera di Boris Fitinhoff-Schell.

Nel 1940 Sergei Prokofiev inizia a scrivere lo spartito per un Balletto in tre atti Zolushka ma interrompe la sua composizione durante la Seconda Guerra Mondiale; sarà ultimata solo nel 1944. Prokofiev dedica la musica del balletto a Tchaikovsky e dopo la prima rappresentazione, avvenuta il 21 novembre 1945 al Teatro Bolshoi, dichiara: “Ciò che più mi premeva di esprimere con la musica di questo balletto è l’amore poetico tra la protagonista e il principe, la nascita e il fiorire di questo sentimento, gli ostacoli che intralciano il suo cammino e infine, la realizzazione del sogno. Per me, Cenerentola non è soltanto un personaggio da fiaba ma è anche una persona che prova sentimenti e vive fra noi”…

Walt Disney sceglie la fiaba di Perrault per ideare un film d’animazione di grande successo: Cinderella esce nel 1950.

Da piccola ho seguito, estasiata, l’affaccendarsi feerico dei topolini sarti che riaggiustavano con ago e filo il vestito vecchio, aiutati dagli uccellini zelanti che lo abbellivano con nastri di seta. Mi risuona nella mente l’aria diventata famosa della canzone “I sogni son desideri… non disperare del presente /ma credi ciecamente / che il sogno realtà diverrà”. Ricordo ancora la mia rabbia quando l’abito risistemato che consentiva a Cenerentola di recarsi al ballo venne fatto a brandelli dalle sorellastre brutte e malvage. E Come potrei dimenticare la tondeggiante fata Smemorina ammantata di blu che distribuisce magie con il suo allegro “ Bibbidi bobbidi bu”, il temibile gatto Lucifero o il topino combinaguai Gas Gas? Poi, c’è la mia disperazione quando la perfida Matrigna fa inciampare il paggio del Granduca e così facendo, manda in mille pezzi la scarpetta di vetro o, diciamo con un tocco più aristocratico, di cristallo…

…A proposito, la scarpetta di vetro sta al centro di una diatriba. Premettiamo che il titolo completo della fiaba di Perrault è: Cendrillon ou La petite pantoufle de verre (Cenerentola ovvero La pianellina di vetro). Di primo acchito, la scelta dell’improbabile materiale che compone la scarpa è attribuita a un fraintendimento. Sarebbe originata dalla confusione di Perrault fra due omofoni: il vocabolo “vair”[vɛʀ] che indica la pelliccia pregiata di uno scoiattolo, cioè il vaio, e il vocabolo “verre”[vɛʀ] che significa vetro. Questa spiegazione, appoggiata da uno scrittore come Balzac, trova ancora oggi dei sostenitori. Si basa sul fatto che Perrault non avrebbe intinto la sua penna solo nel Pentamerone ma anche in una versione tramandata oralmente.

Tuttavia la tesi a lungo indiscussa, non manca di oppositori. Nel XX secolo, l’ipotesi di Paul Delarue è divergente. Il folclorista francese, iniziatore dell’opera Le conte populaire français, non condivide l’interpretazione balzachiana. Secondo lui, Perrault non si è preso un abbaglio ma ha optato deliberatamente per un materiale inconsueto. La scarpa di vetro è consona al mondo fiabesco. Nelle fiabe è assai comune trovare vestiti o calzature inverosimili, utili a creare un’atmosfera magica: possono essere di tela di ragno, di pezzi di luna, di pietre preziose, di raggi di sole e altro ancora. Delarue aggiunge che il particolare incongruo della scarpa di Cenerentola sta perfettamente in linea con la zucca-carrozza o le lucertole-lacchè.

Nel suo libro Il mondo incantato, lo psicologo americano di origine austriaca, Bruno Bettelheim, analizza la ragione per cui le scarpine sono di vetro. Scegliendo un materiale trasparente, Perrault esprimerebbe il suo diniego riguardo a un passaggio truce presente in alcune versioni orali della fiaba. Si raccontava infatti che le sorellastre, pur di infilare la scarpetta troppo esigua, si sarebbero sottoposte a delle mutilazioni. La scelta del vetro rende inconcepibile la menomazione del piede e di colpo, elimina il dettaglio cruento veicolato dalla tradizione popolare.

Marc Soriano dispone la scarpetta di vetro, la zucca diventata carrozza e le lucertole diventate lacchè sotto la stessa lente d’ingrandimento. Secondo l’analisi del filosofo francese, ne Les contes de Perrault, culture savante et traditions populaires, gli elementi fantasiosi rivelano “l’ironia dolce-amara” dello scrittore. Perrault invita il suo pubblico a non prendere sul serio una possibile rivalsa sociale: se una serva diventa principessa allora anche le magie più stupefacenti si possono avverare.

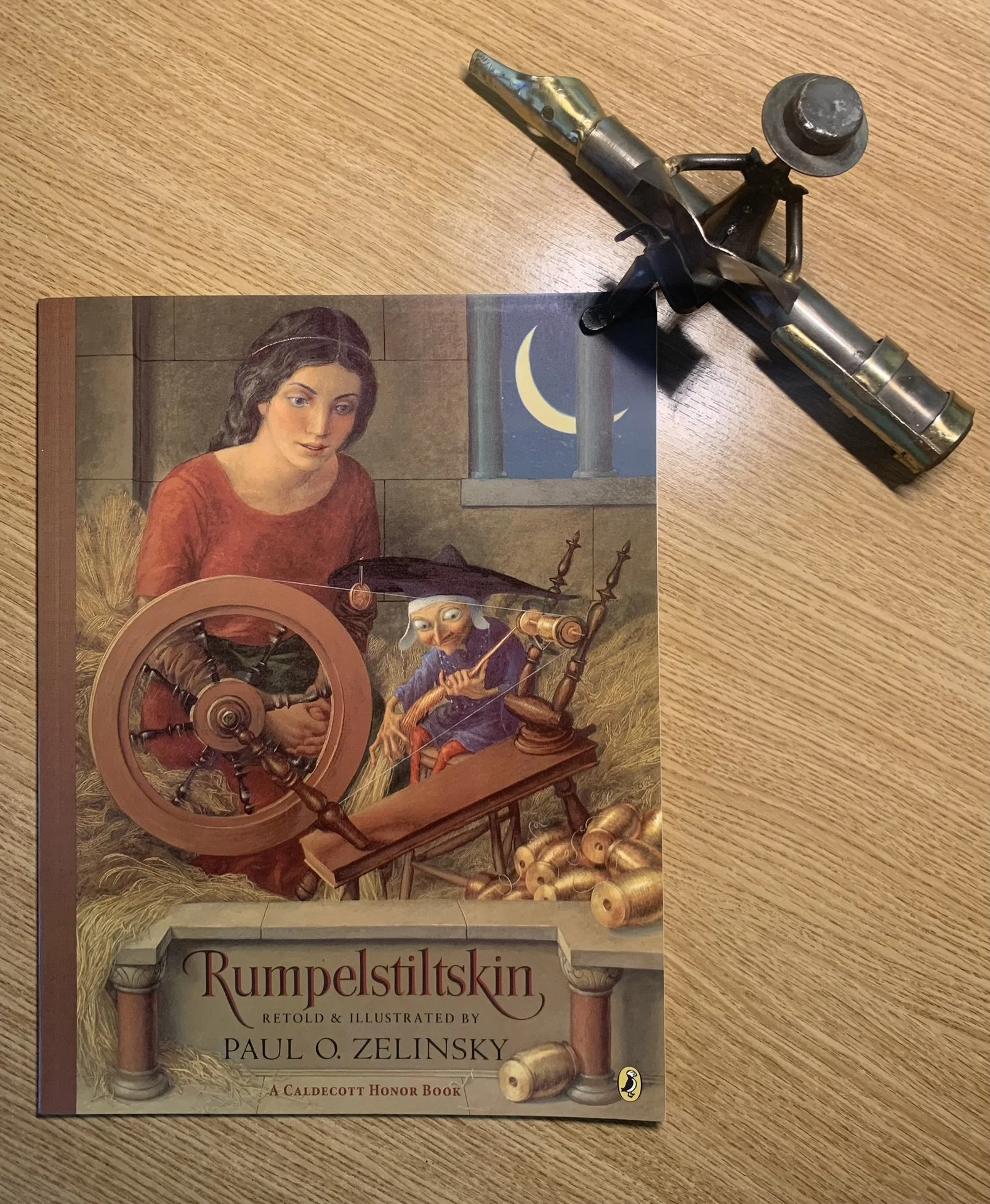

La scarpetta tedesca: di metallo

Più di un secolo dopo il francese Perrault, i fratelli Jacob e Wilhelm Grimm fissano in tedesco la storia di Cenerentola. Con il nome di Aschenputtel, l’orfana maltrattata entra nella loro antologia di fiabe Kinder- und Hausmärchen (letteralmente: Fiabe per bambini e famiglie). Sarà tradotta in italiano nel 1951 per la Casa editrice Einaudi con il titolo Fiabe del focolare.

Già presente nella prima raccolta del 1812 che comprende 86 fiabe, Cenerentola farà sempre parte delle numerose edizioni successive, sempre più ricche. La settima e ultima edizione del 1857 raggruppa 211 racconti.

L’obiettivo dei fratelli Grimm differisce sostanzialmente da quello di Perrault. I due infervorati filologi non mirano a divertire un pubblico mondano o a educare i figli della buona società; il loro scopo è culturale e politico. Anelano all’unificazione dei principati tedeschi in un unico stato. Sono convinti che le storie contadine tramandate da bocca a orecchio di generazione in generazione siano il riflesso di un’identità tedesca e che scrivere fedelmente queste storie sia non solo un modo di conservare le proprie radici, ma anche una forma di “resistenza intellettuale” in un periodo di occupazione francese. All’inizio delle loro ricerche, sono persuasi di aver a che fare con un substrato orale prettamente germanico ma in realtà, le storie che collezionano non sono tutte “incontaminate”. Quando invitano a casa dei narratori per poi registrare sulla carta ciò che hanno ascoltato, è facile pensare che i narratori di discendenza ugonotta trasmettano loro molte fiabe di origine francese. Si definiscono meri trascrittori, eppure Wilhelm ha rivisitato di continuo i testi della raccolta, inserendo dialoghi e dettagli, rimuovendo alcuni brani, modificando le trame. Sono contrari a edulcorare i contenuti; difatti, quando scoprono le fiabe di Perrault, non approvano il modus operandi dello scrittore francese perché secondo loro, un mondo artificiosamente abbellito non corrisponde alla realtà e non è formativo. Anche se, nel corso delle varie pubblicazioni, hanno tolto passaggi sessualmente espliciti e aggiunto messaggi cristiani, le loro fiabe non sono scevre di dettagli violenti e cruenti, di abusi, di situazioni che incutono paura.

Come abbiamo già capito, i fratelli Grimm non apprezzano le fiabe da salotto di Perrault. Per contro, si dimostrano entusiasti nei confronti della raccolta di Basile che definiscono “La migliore e la più ricca che sia mai stata fatta in qualunque paese “.

Leggendo la Cenerentola dei Grimm, ci accorgiamo senza difficoltà che assomiglia per il suo carattere deciso alla Cenerentola del Pentamerone . Nel contempo, è ben lontana dalla Cenerentola remissiva dei Racconti di Mamma Oca. È vero, non si macchia di un omicidio come la protagonista campana ma nel suo modo di agire traspare la sua volontà di sciogliersi dal giogo famigliare per raggiungere l’indipendenza:

Sul suo letto di morte, la moglie di un ricco fa promettere alla figlia di restare sempre buona e pia. In cambio, le assicura che veglierà su di lei. La fanciulla si reca ogni giorno a piangere sulla tomba di sua madre. Dopo poco, il padre si risposa con una donna, madre di due figlie belle ma pestifere. Da subito, le sorellastre sbeffeggiano la giovane e la costringono a diventare la serva di casa. Siccome, in mancanza di giaciglio, lei dorme sulla cenere vicino al focolare, viene soprannominata “Aschenputtel” (da “Asche” che significa “cenere” in tedesco).

Dovendo compiere un viaggio, il padre chiede alle figlie quali doni vorrebbero ricevere al suo ritorno. Mentre le sorellastre pretendono bei vestiti e gioielli, Aschenputtel chiede soltanto una fronda d’albero. Riceve un ramoscello di nocciolo e si affretta a piantarlo presso la tomba di sua madre. Annaffiato dalle lacrime dell’orfana, il ramo diventa in poco tempo un alberetto rigoglioso che ospita una colomba in grado di esaudire i suoi desideri.

Per trovare una sposa a suo figlio, il re organizza tre giorni di festa dove sono invitate le più belle fanciulle del paese. Le sorellastre si fanno pettinare e vestire da Aschenputtel. La ragazza prega la matrigna di lasciarla andare al ballo. La donna, dopo averla schernita, accetta a condizione che si dimostri capace di recuperare entro due ore tutte le lenticchie buttate intenzionalmente nella cenere. Degli uccelli s’incaricano dell’impresa impossibile e un’ora dopo, Aschenputtel presenta alla matrigna le lenticchie in un piatto; allora quest’ultima rincara la dose e butta ancora più lenticchie da smistare nella cenere. Di nuovo, grazie ai suoi amici pennuti, la ragazza supera la prova. In malafede, la matrigna le impedisce lo stesso di uscire, mettendo avanti il suo aspetto sporco e miserabile.

Rimasta sola, Aschenputtel non si perde d’animo e corre a chiedere un vestito d’oro e d’argento al nocciolo magico. Giunta al ricevimento del re, è scambiata per una principessa straniera dalle sorellastre; il padre, invece, nutre qualche sospetto: intuisce che la sconosciuta potrebbe essere sua figlia. Durante la serata, il principe balla solo con lei e la vuole seguire quando decide di andarsene. Ma essa riesce a scappare e la famiglia la ritrova addormentata sulla cenere con i suoi soliti panni bigi e polverosi. La serata successiva si svolge in modo simile sennonché Aschenputtel arriva al ballo con un vestito ancora più sontuoso. Il terzo giorno, al vestito sfolgorante sono abbinati degli scarpini tutti di foglia d’oro. Il principe ormai invaghito di lei e non volendola perdere, ha fatto spalmare le scale del castello con della pece. Così, quando la fanciulla fugge a fine serata, lascia una scarpina d’oro intrappolata su un gradino. La scarpa viene raccolta dal principe: “Il principe che le era dietro, la raccolse; vide che era tutta una foglia d’oro e nella piccolezza diceva tutta la grazia della persona”. Egli si presenta il giorno dopo a casa di Aschenputtel con la scarpetta, intenzionato a farla provare alle sorellastre. Per effettuare la prova, la sorella maggiore si apparta con sua madre; il suo piede non entra. Su consiglio della mamma, si taglia l’alluce per poter infilare la scarpetta. Il principe, ignaro della mutilazione, la mette in groppa e la porta via. Per strada, due colombi appollaiati sul nocciolo magico, gli fanno notare il piede insanguinato della fidanzata; accorgendosi della mossa truffaldina, il principe riporta indietro la sorella maggiore. Tocca all’altra sorella provare la scarpa. Anche lei si apparta con la madre e tenta invano di calzare la scarpetta. Questa volta, la donna incita la figlia a tagliarsi un pezzo di calcagno. Il principe riparte a cavallo con la nuova fidanzata ma ancora una volta, i colombi del nocciolo lo avvertono dell’inganno di cui è vittima cosicché egli fa dietrofront e riconduce a casa la seconda sorellastra. Quando chiede al padre se ha un’altra figliola, questi nomina a malincuore Aschenputtel. La ragazza viene chiamata e, in presenza del principe, si toglie il rustico zoccolo per infilare in un batter d’occhio la scarpetta d’oro. Le sorellastre crepano d’invidia: “Le tre femmine perverse, atterrite, soffocavano dalla rabbia”. Il principe riconosce in Aschenputtel la misteriosa fanciulla con la quale ha ballato e che vuole sposare; la mette in sella e la conduce al galoppo verso la reggia. Quando passano nei pressi del nocciolo magico, i due colombi si posano sulle spalle della giovane. Il giorno delle nozze, le sorellastre che stanno di fianco alla sposa, ricevono beccate negli occhi dai due colombi e rimangono cieche a vita.La Cenerentola dei Fratelli Grimm ha ben poco da spartire con la Cenerentola di Perrault. Basterebbe sottolineare le due diverse conclusioni. Da una parte, una Cendrillon buona e misericordiosa, da sembrare quasi santa, che permette alle sorellastre di vivere a Palazzo. Dall’altro canto, un’Ascenputtel che infligge un terribile castigo alle sorelle malvage, anche se non con le proprie mani.

La Cenerentola di Perrault non oppone nessun tipo di resistenza, si lascia trascinare dagli eventi. È docile, sottomessa e addirittura si abbassa fino a sedersi nella cenere senza che nessuno l’abbia costretta a farlo. Anche se ne ha il desiderio, non chiede di partecipare al ballo perché non si ritiene all’altezza: “Non è cosa per me”. Anzi, modello di abnegazione, si offre di aiutare le sorellastre nei preparativi per la festa.

La Cenerentola dei Fratelli Grimm ha una personalità marcata e un fare deciso; è risoluta a conquistare la propria libertà. Se dorme nella cenere, è per imposizione. Se aiuta le sorelle, è perché ci è costretta e lo fa piangendo. Non esita a chiedere di partecipare al ricevimento regale; trova il modo di superare gli ostacoli per recarsi al ballo. Non è tenuta a rispettare un orario e decide da sé il momento giusto di prendere congedo dal figlio del re. Durante la prova della scarpa, indossa degli stracci ma è apprezzata lo stesso dal principe per la persona che è. Non le occorre l’appoggio di terzi per affermarsi. Invece, la Cenerentola di Perrault necessita dell’intervento della madrina a testimoniare la sua vera identità: “Arrivò a questo punto la comare, e con un colpo di bacchetta fece diventare gli abiti di Cenerentola ancora più sfarzosi di tutti gli altri. Allora le due sorelle riconobbero in lei la bella principessa del ballo”.

Né Basile, né Perrault, né i Fratelli Grimm si sarebbero aspettati di rimanere nella storia della letteratura per merito delle loro fiabe.

Può darsi che Basile coltivasse la segreta speranza di lasciare una traccia durevole con le sue opere poetiche, il suo dramma per musica La Venere addolorata (1612) oppure la sua opera teatrale Il guerriero amante (1620).

Perrault considerava di grande spessore i suoi Dialoghi incentrati sulla disputa fra gli antichi e i moderni Parallèles des Anciens et des Modernes (1688-1692) e giudicava di minore importanza i Contes de ma Mère l’Oye , prevalentemente indirizzati ai suoi figli e ai frequentatori della Corte di Luigi XIV, che perseguivano il mero scopo di divertire.

È probabile che i Grimm puntassero più sul fatto di essere riconosciuti come gli iniziatori della grammatica e del dizionario tedeschi: la Deutsche Grammatik e il Deutsches Wörterbuch. Eppure, è di aver sdraiato la tradizione orale sulla carta che li ha consegnati tutti e quattro alla posterità.

Neanche Cenerentola si sognava di poter incarnare l’eroina della fiaba per eccellenza; non immaginava che la sua vicenda si stagliasse come un emblema dell’universo fiabesco. Forse credeva semplicemente di distinguersi dagli altri racconti popolari con il particolare della sua scarpetta smarrita. Invece la sua storia ha riscosso molto successo e si è spanta attraverso i continenti: ne sono state registrate centinaia di versioni. In Cina dove domina la versione dei Fratelli Grimm, la maggior parte dei cinesi ignora che questa fiaba ha avuto inizio proprio da loro, con il nome di Ye Xian. Puntualizziamo che il dettaglio dell’automutilazione dei piedi, così come è stato narrato dai Grimm, non corrisponde alla pratica cinese dei “Gigli dorati”. In effetti, viola un importante precetto confuciano: il corpo, in quanto ricevuto dai genitori, doveva essere conservato integro perché non apparteneva solo all’individuo. Quindi non sarebbe stato ammesso amputarsi le dita per ottenere dei piedi piccoli e a punta…

Insomma, Cenerentola ha raggiunto una fama mondiale che l’ha portata ad acquistare persino un posto nel dizionario.

Cenerentola perde la sua maiuscola

La visibilità presuppone alcune regole: per entrare a far parte dei nomi comuni, l’eroina della fiaba ha sacrificato la sua maiuscola, trasformandosi in una figura retorica: un’antonomasia.

1/ Definizione di “Antonomasia”

In greco, significa “denominazione diversa”. Di solito, l’etimologia è utile a farci intuire il significato di una parola ma questa volta, dobbiamo riconoscere che l’etimologia ci aiuta ben poco a carpire il senso della parola “antonomasia”.

Si parla di antonomasia quando si adopera un nome comune come fosse un nome proprio o viceversa, un nome proprio come fosse un nome comune. Facciamo due esempi per chiarire un discorso, al primo impatto, nebuloso:

-“Sommo poeta” vale per “Dante Alighieri”; “l’Urbinate” sta per “Raffaello”…

-“mentore” riveste il significato di “guida”

Nel primo esempio, la coppia aggettivo-nome basta a identificare l’illustre poeta italiano e l’aggettivo sostantivato richiama l’acclamato pittore marchigiano. Sotto questa forma, l’aggettivo assume il valore di nome proprio e si guadagna una maiuscola.

Nel secondo esempio, il nome proprio diventa nome comune e abbandona la sua maiuscola. “Mentore” era il personaggio omerico che fu amico di Ulisse e maestro del figlio Telemaco. Ora, viene usato nel senso di “educatore saggio e sapiente che accompagna una persona più giovane per consigliarla nelle difficoltà della vita.” Non è circoscritto a personaggi mitologici; anche personaggi letterari e storici possono diventare antonomastici. Basti pensare a “Mecenate” che fu un nobile romano protettore delle arti, al tempo di Cesare Augusto.

2/ Cosa s’intende per “una cenerentola”?

1922 - illustrazione di R. Leinweber Cenerentola e le sue sorelle

Cenerentola ha pagato la sua entrata nel vocabolario con la perdita della sua maiuscola. Ha perso la sua individualità fisica ma, in compenso, ha acquistato un valore di tipo universale.

Qual è il suo significato nel dizionario? Abbiamo avuto modo di capire che, nella fiaba, il tratto più caratteristico della sua vicenda è la perdita della scarpetta. Nel mondo dei lemmi, invece, risalta la sua figura di fanciulla lasciata in disparte, abbandonata a sé stessa con poche risorse e costretta a lavori servili.

Si chiamano “cenerentola”, persone, cose, istituzioni e nazioni tenute in scarsa considerazione e appartate.

3/ In un libro, ho incontrato delle cenerentole

Il libro s’intitola: La Sicilia – nella natura, nella storia, e nella vita. Il suo autore è un tedesco, Augusto Schneegans, che ricopre la funzione di console in Sicilia; ha redatto il testo in lingua madre per condividere le sue riflessioni e osservazioni con i suoi connazionali. In data Messina, dicembre 1886, scrive nel prologo: “Sulla gran tela della storia universale il nostro sguardo può seguire nella cronaca siciliana lo sviluppo della cultura europea, il sorgere e il disparire degli stati e dei popoli.”

Il libro è stato tradotto in italiano da Oscar Bulle e pubblicato a Firenze nel 1890 dall’editore Barbera.

Con un tocco poetico e spigliato, dipinge il suo entusiasmo per le bellezze naturali e architettoniche dell’Isola; analizza in profondità gli uomini e le cose, i costumi del paese; si progetta all’indietro nella storia di ogni luogo visitato.

Al capitolo III La settimana santa. Cristianesimo – Paganesimo, leggiamo:

Le donne e le ragazze indossano i loro più bei vestiti di colori chiari e vivaci; certe figurine svelte e graziose guardano in giù dalla ringhiera dei terrazzini, salutano i conoscenti che passano, ridono agli amici e ai parenti, e li invitano con parole gentili ad entrare.

“Di dove scaturiscono tutt’ad un tratto tante belle ragazze, delle quali ordinariamente non si vede neanche l’ombra?” domando alla mia vicina.

Lei ride e risponde alzando le spalle: “È il costume di questo paese! Ordinariamente le donne e le ragazze rimangono a casa, custodite e sorvegliate dai loro genitori, mariti e fratelli, come i pomi delle Esperidi dal famoso drago. Non è lecito ad esse indossare i loro bei vestiti; sono come la Cenerentola, occupate nella cucina e nella casa; tutt’al più possono le poverette parlare segretamente dal bacone coi loro amanti. Ma nelle feste sono schiuse le finestre e la casa; la Cenerentola si muta in una graziosa principessa, e il forestiero che aveva avvezzato l’occhio alle donne brutte, si accorge che in Sicilia ci sono anche delle belle ragazze.”

“Per altro è un peccato,” disse un giovane della brigata, “che questi tesori si tengano così ermeticamente chiusi nell’armadio.”

Questo brano illustra l’ambiguità in cui sono immerse le ragazze delle società tradizionali. La contradizione di dover rimanere nell’ambito del focolare per essere considerate sagge e la necessità di uscire per non finire zitelle ma soprattutto per conquistare la propria libertà.

Nota al lettore

Caro lettore, visto che hai avuto la pazienza di seguirmi fino in fondo, ti devo una confidenza. In verità, il passaggio del libro di Augusto Schneegans, riportato qui sopra, che conclude la mia ricerca, è la scintilla scatenante della mia dissertazione. Capitatemi per caso sotto gli occhi, le poche frasi dell’autore tedesco hanno mosso la mia curiosità per il personaggio fiabesco di Cenerentola e sono all’origine dell’approfondimento che ho svolto.