È ora di sirena! Parte 3

III/ MARE DELLA DANIMARCA

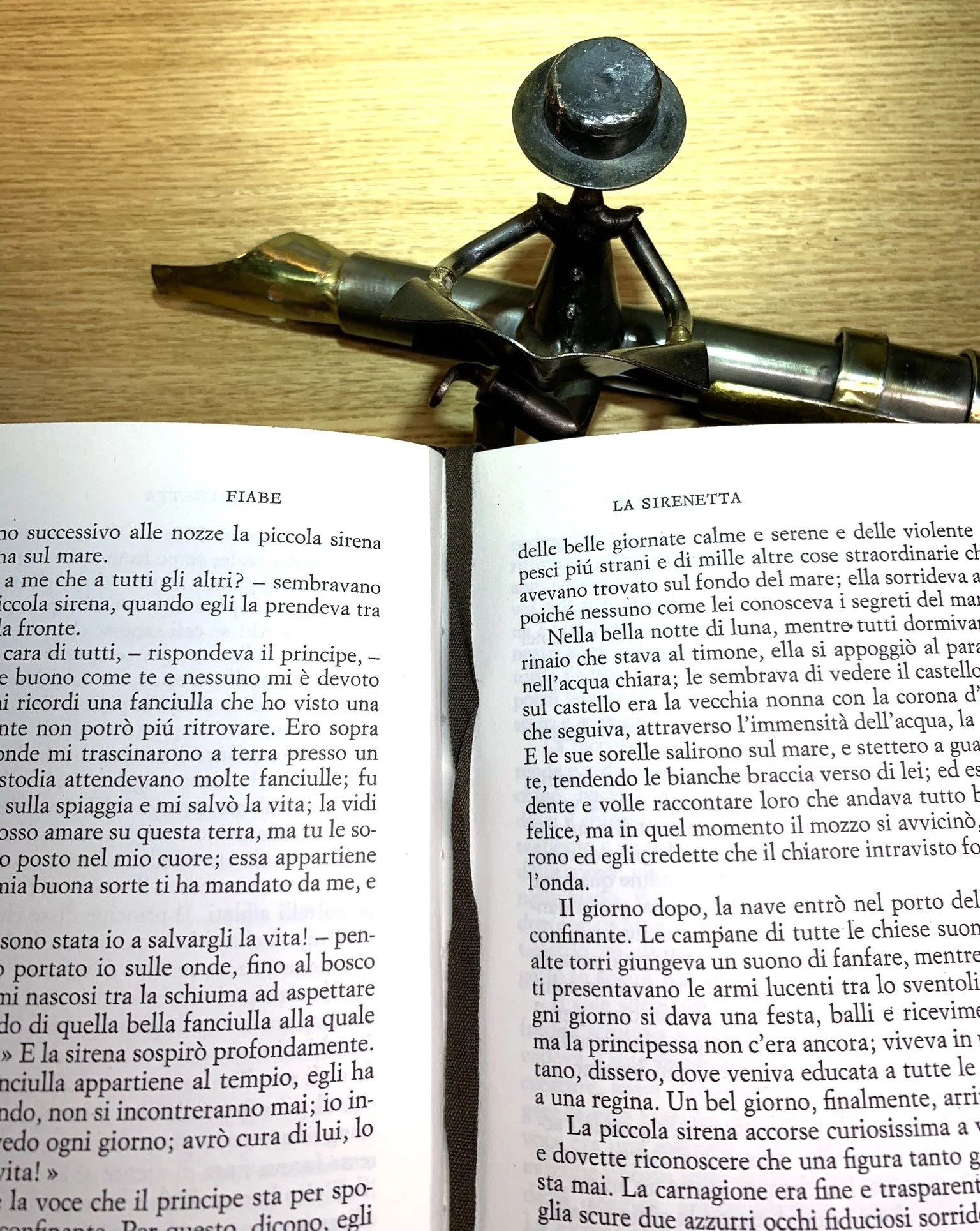

Hans Christian Andersen: La sirenetta (Den lille Havfrue)

Un salto quantico ci propelle nella Danimarca del XIX secolo. Abbiamo appuntamento con Hans Christian Andersen (1805 – 1875), un uomo che sembra direttamente uscito dall’universo fantastico delle sue fiabe. In effetti, la sua vita ha dell’incredibile. Un concatenamento di eventi o se vogliamo, il destino, lo porta dalle misere sponde della sua infanzia, segnata da cupa indigenza e da scarsa frequentazione scolastica, alle vette gloriose della maturità. Ne è consapevole anch’egli poiché nel 1855 pubblica il romanzo autobiografico La fiaba della mia vita (Mit Livs Eventyr). Vive avvolto nel drappo protettore della sua bollente immaginazione: “Se da ragazzo una fata potente mi avesse detto: “Scegli la tua vita e io ti proteggerò e ti accompagnerò!”, il mio destino non sarebbe stato più felice.” Benché il suo nome sia inscindibile dalla sua produzione fiabesca, Andersen è pur autore prodigo di romanzi, opere teatrali, racconti di viaggio (fu un instancabile viaggiatore), poesie, libretti d’opera…Sarà promosso maggiore esponente della letteratura ottocentesca del suo Paese.

Ma ci siamo dati l’obiettivo di esplorare il mondo delle sirene e purtroppo, non possiamo soffermarci sull’accattivante percorso esistenziale e la notevole creatività letteraria dello scrittore danese. Andersen è innovatore: per lui, comporre una fiaba non è fissare sulla carta una storia popolare tramandata oralmente da tempi remotissimi; è inventare tutto daccapo oppure mescolare ciò che ricorda dei racconti tradizionali sentiti durante l’infanzia con ingredienti nuovi nati dalla sua fantasia o dalle proprie esperienze di vita. La piccola fiammiferaia, Il brutto anatroccolo, La sirenetta riprendono elementi del suo vissuto e affrontano il tema, a lui caro, della diversità. Spesso le sue fiabe inscenano la sofferenza di sentirsi emarginati e si concludono con la promessa di un avvenire ameno e riparatore. Come dice il “dischetto di metallo”, ne La monetina d’argento, quando ritrova la dignità in patria dopo essere stato disprezzato e calunniato fuori dal suo paese: “Bisogna saper sopportare e col tempo la giustizia si fa!”

La sirenetta si colloca tra le 156 fiabe di Andersen, scritte dal 1835 al 1872. Verrà stampata per la prima volta nel 1837. Narra la dolorosa storia d’amore di una giovane sirena, figlia del Re del Mare. Qui, pur rimanendo una figura ibrida, la sirena ha cambiato aspetto: la donna-pesce ha rimpiazzato la donna-uccello. La metamorfosi, avvenuta nel Medioevo, non deriva da un episodio mitologico particolare ma da un’evoluzione. Il passaggio dal connotato aviario a quello ittico si spiega in parte dall’evidente aggancio della sirena alata con l’ambiente acquatico: essa appartiene per costituzione al mondo dell’aria ma vive su un’isola e sta in riva al mare per attrarre i naviganti. Comunque, la sua trasformazione è soprattutto da addebitare a una connessione con l’Ondina della mitologia nordica, ninfa dei laghi e dei fiumi il cui canto seduce pescatori e navigatori, spesso raffigurata con una coda di pesce. Alla fine dell’Impero romano, tramite le leggende provenienti dal Nord-Europa, la figura dell’incantevole ragazza pescimorfa inizia a diffondersi nell’area mediterranea e, durante il lungo periodo medievale, prende progressivamente il sopravvento sull’originaria fanciulla alata greca. A tutt’oggi, nell’immaginario collettivo, la sirena è una bellissima donna dai lunghi capelli che presenta una coda di pesce dalla cintola in giù.

La sirenetta è ispirata alla novella Undine dello scrittore romantico tedesco Friedrich de La Motte Fouqué (1777 – 1843) pubblicata nel 1811. Frutto della trasposizione di una fiaba del folklore germanico, il racconto di La Motte Fouqué espone la storia infelice di una ninfa acquatica. Da piccola, Undine è adottata da una coppia di umili pescatori. Diventata una bella adolescente, s’innamora del cavaliere Huldbrand che ricambia i suoi sentimenti e decide di sposarla. La sua unione con un mortale le consente di ottenere l’anima di cui era sprovvista ma quando il cavaliere si distacca da lei per voltarsi verso un’altra, gli spiriti dell’acqua infuriati esigono vendetta e la costringono ad uccidere il suo sposo con un bacio mortale.

A differenza dell’ondina di La Motte Fouqué, la ninfa di Andersen non ha gambe. Per trasformare la sua coda di pesce è costretta a sacrificare la sua meravigliosa voce. In effetti, prima di preparare la pozione magica indispensabile alla metamorfosi, la terribile Strega del Mare esige da lei un macabro tributo: la sua lingua. Pur di camminare nel mondo degli umani, la sirena accetta questa disastrosa mutilazione. Non ha alternativa giacché sogna di conquistare il giovane principe che ha salvato durante un naufragio e di cui si è follemente innamorata. Il rischio è altissimo: se fallisce, è condannata a morire liquefatta come spuma di mare. Sfortuna vuole che l’esito della sua impresa sia negativo: privata della voce, maggiore attributo della sua seduzione, non può dichiarare i suoi sentimenti e non riesce a infiammare il cuore del principe. Benché costui provi tenerezza nei suoi confronti, non la vede affatto come una possibile moglie: la considera come una cagnolina affettuosa e fedele. Di conseguenza, ella non lo sposerà e non avrà modo di procurarsi un’anima immortale. Quando giunge il fatale giorno delle nozze del suo amato con la principessa di un regno vicino, sa bene di dover soccombere. Allorché sta aspettando la morte sul ponte dell’imbarcazione nuziale, le sue sorelle compaiono dalle onde per regalarle un coltello stregato in grado di raggirare la funesta condanna. In pratica, le basta conficcare il pugnale nel cuore del principe e lasciare cadere qualche goccia di sangue sui propri piedi per ritrovare la sua forma originaria e tornare a vivere in fondo all’Oceano. Ma lei non si abbassa a tanta malvagità e preferisce morire. Mentre si sta sciogliendo in spuma marina, ha la sensazione d’innalzarsi nell’aria: è diventata una creatura spirituale e invisibile che vola senz’ali insieme ad altre “figlie dell’aria”. Non le serve l’amore di un mortale per acquisire un’anima; se la guadagnerà con le opere buone e fra trecento anni accederà al Paradiso.

New York Central Park

Possiamo constatare che Andersen non segue la sinopia di Undine. È in disaccordo con La Motte Fouché che pone in relazione d’interdipendenza l’acquisizione di un’anima e il fiorire di un amore condiviso. Non accetta che l’anima sia ridotta a un semplice regalo di nozze, sia il premio assegnato a un amore profano; intende presentarla come la sacra ricompensa ottenuta dopo un lungo travaglio catartico individuale. Il doppio paradosso espresso nel suo racconto potrebbe essere condensato in un divertente scioglilingua: la sirena, per definizione immortale, è mortale quando non riesce a conquistare un’anima; l’uomo, per definizione mortale, è in realtà immortale dato che possiede un’anima.

Copenaghen

La Sirenetta si attorciglia alla vita di Andersen. Esce qualche mese dopo il matrimonio di Edvard Collin, l’amico al quale lo scrittore danese ha dichiarato il suo amore a più ripresi. In alcune lettere indirizzate a Edvard, scrive: “Ti desidero come se tu fossi una splendida fanciulla della Calabria” o ancora “I miei sentimenti nei tuoi confronti sono quelli di una donna. La femminilità della mia natura e della nostra amicizia, come i misteri, non deve essere interpretata.” Gli innamoramenti di Andersen, sia nei confronti degli uomini che delle donne, non si sono mai concretizzati in una relazione amorosa: l’amore non corrisposto è stato una costante della sua esistenza.

Marguerite Yourcenar: La sirenetta (La Petite Sirène)

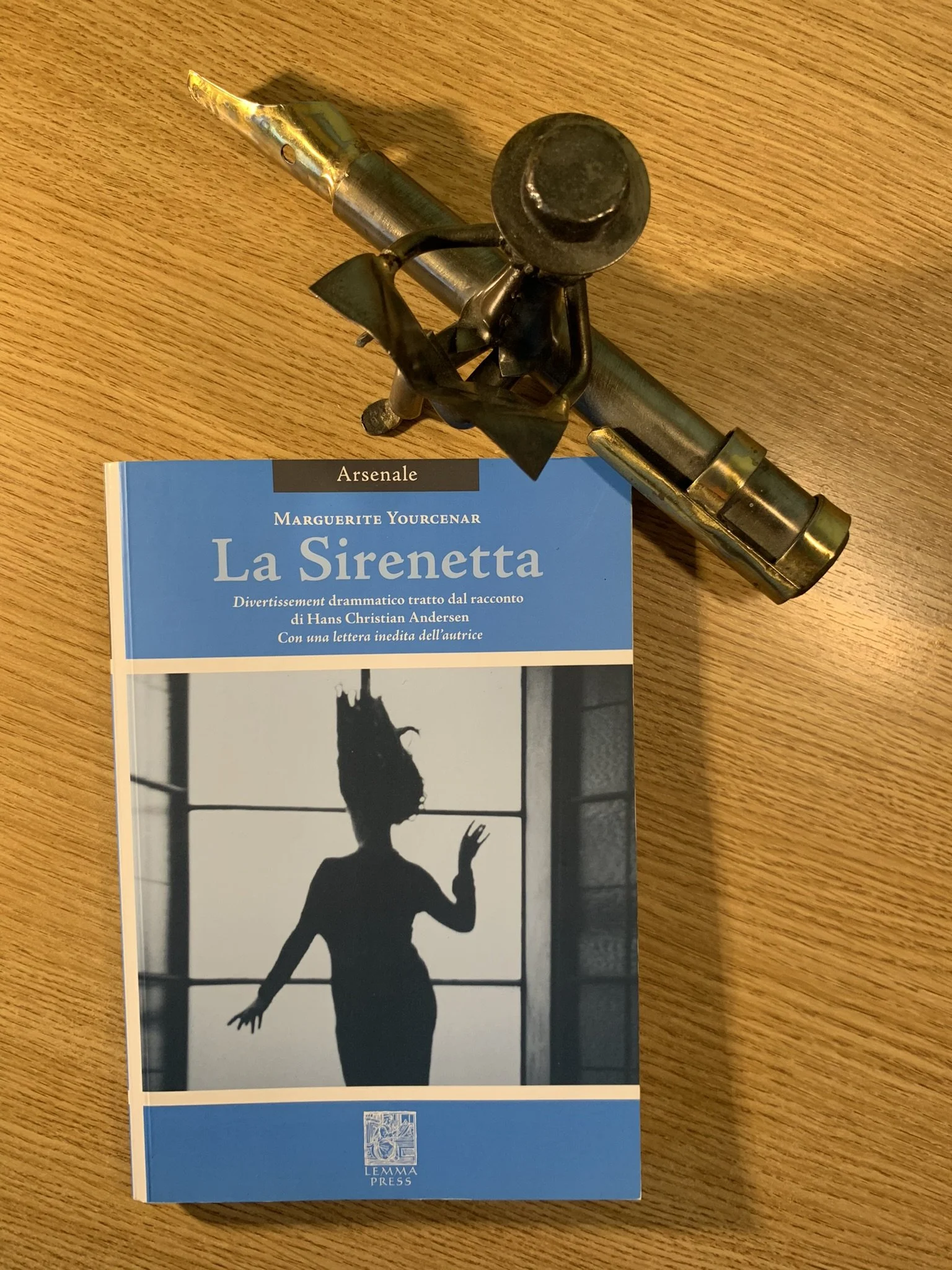

Nel 1939 Jean Giraudoux, ispirandosi al racconto di La Motte Fouqué, scrive il dramma in tre atti Ondine. Nel 1942 Marguerite Yourcenar (1903 – 1987) si diletta a comporre un libero adattamento teatrale de La sirenetta di Andersen che intitola Divertissement.

Già da tre anni risiede negli Stati Uniti dove si è trasferita all’inizio della Seconda Guerra Mondiale con l’idea di passarci solo alcuni mesi. Quando riceve dall’amico Everett Austin junior l’incarico di scrivere una pièce che illustri l’elemento Acqua, pensa subito a La sirenetta, una fiaba che ha deliziato la sua infanzia. La poliedrica mente dell’audace “Chick”(nomignolo di Everett Austin), estroso scenografo, attore, raffinato collezionista d’arte, nonché direttore del Museo di Hartford nel Connecticut, sta in effetti elaborando uno spettacolo dedicato ai quattro elementi. Dal 1928 al 1945 il “Mago”, come lo soprannomina con affetto la Yourcenar, favorisce lo sviluppo di un turbinio artistico rinnovatore nella capitale puritana e conservatrice del Connecticut aprendo le braccia alle avanguardie europee della pittura, della danza e del teatro. Ovviamente tradotto in inglese, il breve dramma lirico della scrittrice francese viene rappresentato solo due o tre volte nel 1943 sul palcoscenico del Wadsworth Athenaeum Museum di Hartford, il museo effervescente animato da Chick. Dopodiché, Marguerite ripone il suo copione in un cassetto, lo dimentica e lo diseppellirà solo nel 1970 con la speranza che: “un giorno se ne impossessi un musicista, capace di far cadere su queste parole il rumore e le voci del mare.” Vorrebbe sentire la voce delle balene come sottofondo a La Petite Sirène ; secondo lei, è la sonorità ideale per uscire dal tempo storico ed esemplificare un incontro fisico con la natura: il canto delle balene produce “una musica assolutamente meravigliosa e profondamente naturale”. Il testo rinvenuto è pubblicato da Gallimard nel 1971 in Théâtre I (primo volume) assieme ad altri due titoli: Rendre à César - Dare a Cesare adattamento teatrale del romanzo Denier du rêve - Moneta del sogno (romanzo realistico-simbolico incentrato su un attentato antifascista nella Roma del 1933) e Le dialogue dans le marécage - Il dialogo nella palude (ispirato alla figura dantesca Pia de’ Tolomei). Nel 1989 Marina Spreafico, dopo aver tradotto La Petite Sirène in italiano e ricevuto i complimenti dell’autrice, cura la messinscena dell’opera al teatro Arsenale di Milano.

La pièce è tripartita: al primo atto “In fondo al mare” fa seguito “In riva al mare” che affida al terzo atto “Sulla nave del principe, ormeggiata lungo le coste della Norvegia” il compito di concludere.

Nella prima parte scendiamo nel regno degli abissi, nelle profondità marine dove la Sirenetta e la Strega delle Acque si confrontano sul tema dell’amore. Per la “Sorella di Leviatano” innamorarsi è un crimine imperdonabile, è contro natura, è la perdita ineluttabile della propria identità. Inoltre, volere cambiare elemento per avvicinare la specie umana è da considerarsi alto tradimento e pura follia. La fanciulla-pesce non è concorde. Disapprova la visione cinica e antropofaga della Strega: l’uomo che ama non è cibo prelibato. Amare non è fagocitare l’altro; è condividere con l’altro. È guardare il mondo con lenti nuove, vederlo da una diversa angolazione. È provare a calarsi nei panni dell’amato: “È lui che amo, non soltanto la sua carne, lui intero, lui vivo … Vorrei guardare l’oceano da lontano, come lui, come uno straniero che ignora i segreti dell’abisso… Camminare, come lui, sulla terra su cui appoggia i piedi.” Se amare sottintende anche soffrire, ne vale comunque la pena. Prima di lanciarsi alla conquista di colui che ama, la Sirenetta non esita a farsi “risucchiare” la voce dalla Strega e a sottoporsi a un trattamento cruente: “ Col mio coltello di pietra raschierò prima le scaglie. Poi, nel calderone, scioglierò a fuoco lento tutta questa madreperla. E quando il liquido bollirà per la terza volta, lo getterò sulla tua coda sanguinante. Tu uscirai da questa tortura dotata di gambe sottili, di ginocchia lisce, di piedi bianchi con le dita rosa, vivaci come quelle di un neonato.”

La seconda parte si svolge sulla terraferma: entrano in scena gli esseri umani. Il Principe di Danimarca, il suo aiutante di campo il Conte Ulrich e i due nani Gog e Megog formano un cocktail poco edificante composto da alcune spregevoli caratteristiche del genere Homo. Non avvistiamo nemmeno un briciolo di compassione in mezzo alla leziosità e alla meschinità del Principe, alla cortigianeria e all’insensibilità del Conte, alla libidine e alla cattiveria dei due nani. La povera fanciulla diventa un giocattolo-ballerina per il Principe, un motivo di diffidenza per il Conte e un oggetto di concupiscenza per i nani.

La terza parte esclude la terraferma; l’azione si svolge sull’imbarcazione nuziale, tra mare e cielo. Il gruppetto precedente si è arricchito di una figura femminile: la Principessa di Norvegia, personaggio negativo al pari degli altri quattro. La neosposa superficiale, egoista e gelosa si dimostra sprezzante nei confronti della Sirenetta. Sulla nave che la porta in Danimarca dopo il matrimonio, ìntima al Principe di sbarazzarsi al più presto della giovane muta dagli “occhi brutti”; pure i due nani, respinti e invidiosi, vorrebbero eliminare questi “occhi da pesce”, questa “idiota puzzolenta”. Tuttavia, la “Sorella delle foche, dei pesci volanti, delle balene polari” che si potrebbe vendicare non cede al rancore, non obbedisce alla voce del Mare che la incita ad ammazzare “Uccidi! Uccidi! Uccidi!”, preferisce dare ascolto al canto degli Uccelli-Angeli che la invitano a dimenticare e ad alleggerirsi “Vieni! Vieni! Dimentica! Vieni! Vieni!”. Lascia cadere il coltello della vendetta e vola a raggiungere le celesti creature immortali.

A distanza di quasi trent’anni dall’iniziale stesura, mentre sta rileggendo la sua “piécette” (“piccola opera di poco conto”), la scrittrice si meraviglia di trovarci un contenuto assai significativo: “Anche i nostri lavori meno importanti sono come degli oggetti sui quali non possiamo non lasciare, invisibile, l’impronta delle nostre dita.” La Petite Sirène porta infatti le stigmate di un disagio psicologico, che ha segnato i primi anni del suo soggiorno americano, e le tracce del suo sgomento di fronte all’assurdo e deleterio comportamento umano; uno sgomento così abissale da farle scrivere a un amico: “La mia disperazione raggiunge la larghezza dell’oceano atlantico”. La sirena raffigurava il suo smarrimento nella terra d’esilio statunitense che le causava una sensazione d’estraneità, le comunicava un senso d’inadeguatezza e la lasciava senza voce. Ma “la piccola opera” racchiude innanzitutto i suoi brividi d’angoscia davanti allo spettacolo raccapricciante di un’Europa squartata dalla guerra e registra sottotraccia il suo desiderio nascente di appartarsi in luoghi lontani dalla spasmodica attività umana, “ancora poco segnati dall’atroce avventura umana”.

I paesaggi evocati nel libretto non sono quelli della Danimarca che la Yourcenar ancora non aveva visitato, sono quelli dello stato più nordorientale degli U.S.A. incastonato nel Canada, un tempo territorio degli amerindiani; sono quelli della costa del Maine che la scrittrice scopre nel 1942: “L’anno in cui fu composta questa fantasia è anche quello della mia prima visita nello stato del Maine: sono le coste del Maine, e non quelle danesi che conobbi solo più tardi, ad aver ispirato quei paesaggi blu-bianchi-grigi e quella familiarità con le foche e gli uccelli-angeli.” La natura incontaminata del luogo la tocca nel profondo; questa regione dalle coste frastagliate e dalle vaste foreste l’attrae irresistibilmente: “quasi il mondo della natura pura … ancora allo stato geologico”.

Nel settembre 1950 si stabilisce con la compagna Grace Frick nell’isola maggiore del Maine, “L’île des Monts Déserts” come la battezzò l’esploratore e colonizzatore francese Samuel de Champlain nel 1604. Le due donne comprano una casa di legno da ristrutturare. A questo proposito, Marguerite confiderà nel 1980 al giornalista parigino Jacques Chancel venuto a intervistarla a Mount Desert Island (traduzione inglese di “Île des Monts Déserts”): “L’abitazione non somigliava per nulla a un castello, neanche a una dimora borghese, ma era ciò che noi aspettavamo: un posto tranquillo che prometteva una completa rilassatezza.” Ci vorranno un bel po’ di lavori prima che la bicocca del 1835 diventi la graziosa casa battezzata “Petite Plaisance”.

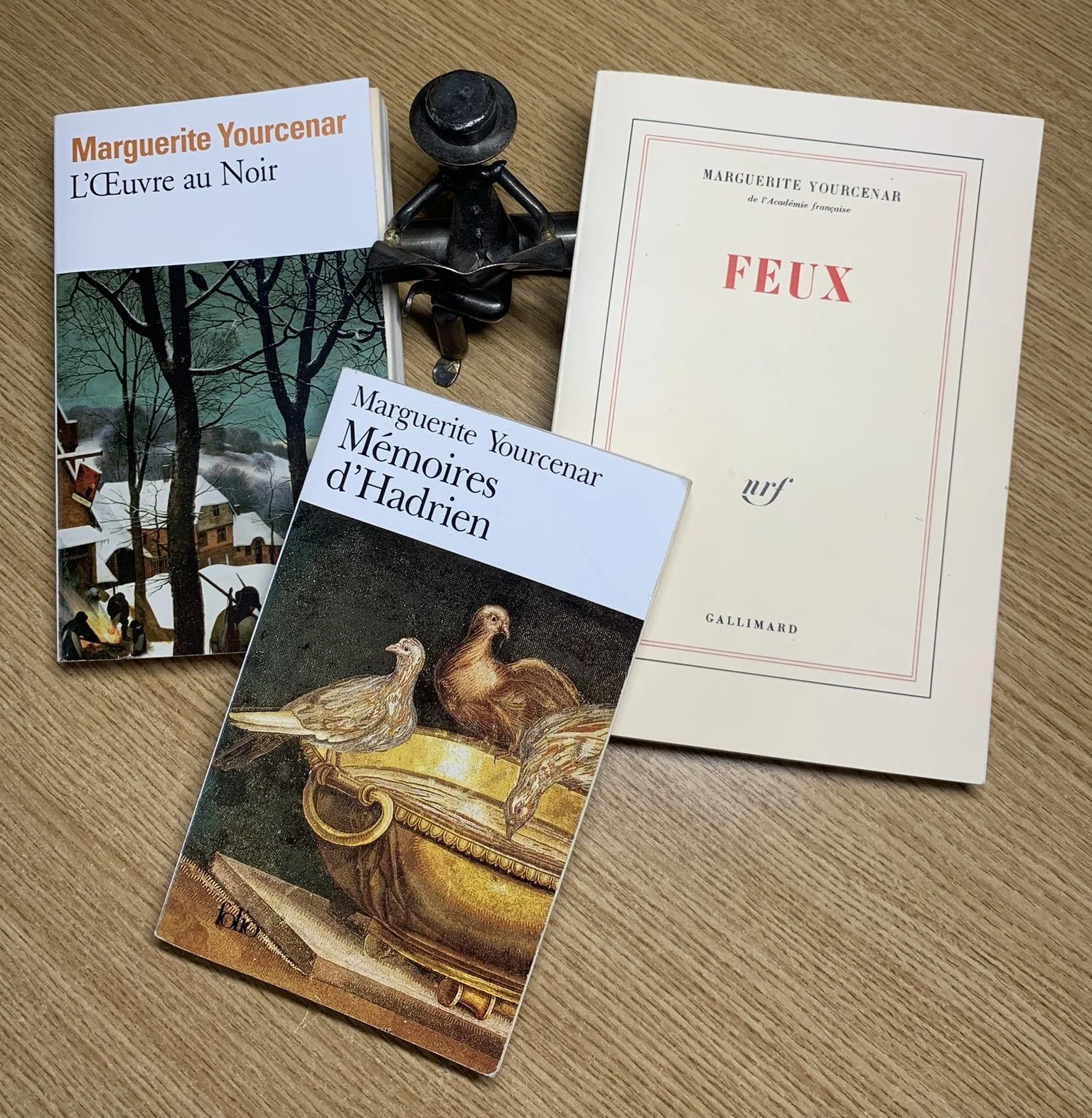

La dolce sonorità dell’appellativo evoca bene il senso di serenità e semplicità che trasmette l’abitazione tutta bianca circondata dal verde brillante del giardino e del boschetto (oggi casa-museo secondo le disposizioni testamentarie della scrittrice). Scegliendo di nidificare nella baia di Frenchman (guarda caso!) la passionale e anticonformista intellettuale francese, naturalizzata americana nel 1947, si allontana dalla frenesia e dal trambusto delle grandi città zeppe di gente. Da “Petite Plaisance”, la sua oasi di pace, escono due romanzi di notevole valore letterario che la propellono in età matura sulla scena internazionale: le Memorie di Adriano (Mémoires d’Hadrien) redatto sotto forma di epistola e pubblicato nel 1951 e L’opera al nero (L’Œuvre au Noir) pubblicato nel 1968. Finisce di redigere il primo il 26 dicembre del 1950: “Ho scritto la morte di Adriano durante una gelida sera dell’inverno 1950 in questa camera. Nella stanza accanto, una mezza dozzina di operai si affaccendava a risistemare e a ridipingere e mi interrompevo di tanto in tanto per andare a chiacchierare con loro.” Vede nel secondo, ultimato nell’estate 1965, il suo lavoro migliore, il suo scritto preferito: l’immaginario Zenone, filosofo, medico e alchimista del Rinascimento, che scansa i pregiudizi, pratica l’esercizio del dubbio, impersona la libertà dello spirito e incarna l’irrefrenabile voglia di viaggiare, è per lei un alter ego o, più esattamente, un “fratello” come dirà a più riprese. Nelle parole del protagonista pellegrino e curioso riecheggia il proprio modus vivendi, il nomadismo che le ha trasmesso suo padre anticonvenzionale e gran viaggiatore: “Chi sarebbe tanto insensato da morire senza aver fatto almeno il giro della propria prigione?”.

La Sirena della Yourcenar deriva dalla Sirena di Andersen, essa stessa generata a partire dall’Ondina di La Motte Fouqué, rappresentante emblematica della ninfa delle acque. Quindi, Marguerite non è andata fuori tema quando Chick le ha chiesto un’illustrazione dell’elemento Acqua. Però, è buffo rilevare che, nella sua pièce, si trovano riuniti al completo i quattro elementi.

In effetti, la fanciulla-pesce segue un percorso nel quale si confronta con l’acqua, la terra, l’aria e il fuoco. Il suo viaggio ascensionale prende origine nell’Acqua, s’interrompe un momento sulla Terra e prosegue nell’Aria. Certo, ella non entra in contatto diretto con l’elemento Fuoco: il fuoco non la circonda. Comunque è presente; sta dentro di lei giacché l’amore ha incendiato il suo cuore. Fuochi (Feux) è giustappunto la parola scelta dalla Yourcenar come titolo a un suo libro che raggruppa una serie di brevi scritti lirici e di riflessioni intime sul tema della passione amorosa. Compone l’opera nel 1935, anno in cui s’innamora perdutamente del suo editore André Fraigneau. Egli la respinge senza mezzi termini. In partenza Fuochi non era destinato alla pubblicazione. “Spero che questo libro non sarà mai letto” è la frase d’inizio della raccolta poetica. Fuochi era uno sfogo privato che sdraiava sulla carta l’eccesso di tensione emotiva; era un modo di lenire le acute sofferenze provocate dalla passione non ricambiata. “Non ci sono amori sterili. Tutte le precauzioni non fanno niente al riguardo. Quando ti lascio, ho in fondo a me il mio dolore, come una specie di orribile bambino.” Specchio di questo dolore recondito, La Petite Sirène inquadra l’evolversi di un amore impossibile dal suo esordio alla sua fine; racconta un’ascesi. Nel primo atto, l’amore è sognato e idealizzato. La Sirenetta comincia ad innamorarsi di una statua: “Una forma bianca colava a picco, e io l’ho creduta dapprima il cadavere del più bello degli uomini. Ma no: dopo secoli dorme ancora incorruttibile su questa spiaggia sottomarina. E, ogni giorno, io cullo sulle mie ginocchia, la sua testa pesante.” Nel secondo atto vediamo l’amore sognato inciampare su una realtà deludente e dolorosa. Il Principe respinge con disprezzo la Sirenetta: “Ma a che vale un’amante muta che mai potrebbe pronunciare teneramente il mio nome? Dio non ti ha dato la voce.” Nel terzo atto, l’amore viene superato con un’elevazione spirituale. La Sirenetta riesce infine ad affrancarsi dal tormento amoroso.

La sirena di Yourcenar e quella di Tomasi di Lampedusa sono in nitida contrapposizione tra loro: da un lato, una figura della mitologia nordica soggiogata da un amore infelice; dall’altro, una divinità greca maestra nell’arte di soggiogare. Tuttavia, a prestare maggiore attenzione, gli agganci alla grecità non mancano nella narrazione della Yourcenar e la sua sirena è meno nordica di quello che sembra. Continua…

Joëlle