Kintsugi: l’oro nel comò

A/ Un castello in Francia

Il Castello di Chaumont-sur-Loire è situato tra Amboise e Blois. Nel corso della Storia, passò fra varie mani. Caterina de’Medici lo acquistò nel 1550 e alla morte del marito Enrico II nel 1559, costrinse la favorita Diane di Poitiers ad accettarlo in cambio di Chenonceaux.

B/ Nel castello, un artista

Serkis Zabunyan è un francese d’origine armena, nato a Istambul nel 1938. Nel mondo dell’arte concettuale è conosciuto sotto il nome di “Sarkis”. Gode di una fama internazionale.

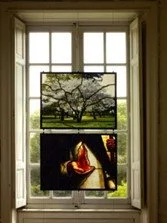

Prima opera: le vetrate

Dal 2011 ha realizzato 72 vetrate per il Castello di Chaumont. Le opere sono state collocate davanti alle finestre nelle stanze dei domestici. Con la loro luce colorata e le loro immagini variegate, le vetrate animano le camere spoglie della servitù, prima chiuse al pubblico. Fotografie scattate dall’artista in tutto il mondo durante 40 anni hanno costituito il punto d’inizio del lavoro creativo. In una fase successiva, le foto sono state riprodotte su vetro. Sulla loro superficie corrono dei canaletti di piombo, di volta in volta serpeggianti o diritti, che accentuano linee già presenti o ne inventano altre. Così facendo, Sarkis ha tessuto una passerella fra un’antica lavorazione medievale e delle immagini contemporanee. In una specie di simbiosi, le foto innervate dal piombo e trafitte dalla luce naturale, s’impreziosiscono mentre la tecnica dei maestri vetrai s’arricchisce d’un tocco moderno.

Seconda opera: Kintsugi su comò

A giugno, mi hanno ospitata degli amici francesi della Touraine; con loro sono andata a visitare il castello e il suo estroso parco dove, da aprile a ottobre, ha luogo un festival dei giardini.

Non ho visto le vetrate di Sarkis ma mentre attraversavo una sala, ho notato una grande didascalia dove figurava in grassetto il nome dell’artista:

SARKIS

KINTSUGI SUR COMMODE LOUIS XV. 2O18

Intrigata, mi sono soffermata. Sembrava che l’opera consistesse nel restauro di un vecchio comò danneggiato. Il cassettone stava davanti a me, accanto a una lunga scritta spiegativa. A prima vista, era un bel pezzo d’antiquariato ma mi sfuggiva l’originalità dell’intervento di Sarkis. Leggendo con attenzione il testo affisso alla parete, ho capito il cammino creativo dell’artista: ha eseguito una lavorazione prettamente orientale destinata ai vasellami, il Kintsugi, su un mobile occidentale del Settecento.

C/ L’artista usa la tecnica del Kintsugi

In che cosa consiste questa tecnica?

La parola Kintsugi (金継ぎ) è formata da Kin “oro” e Tsugi “ricongiunzione”. Si tratta di una tecnica giapponese messa a punto alla fine del XV secolo per riparare delle ceramiche frantumate. I pezzi sono incollati con la preziosa lacca urushi (linfa dell’albero Rhus vernicifera) mista a farina di riso. Quando è ancora umida, la lacca è cosparsa di una polvere d’oro zecchino e quando inizia a indurire, l’oro in eccesso viene rimosso tramite un batuffolo di seta. Lo scopo non è di ottenere una saldatura impercettibile ma di ostentarla. L’oggetto ricomposto non imbrutisce; cambia soltanto aspetto. Riconquista bellezza e armonia con un’operazione che lo rinnova esaltandone le spaccature. Le sue linee di rottura improvvisano un disegno creando una decorazione irrepetibile. Invece di finire nella pattumiera perché è rotto, l’oggetto riprende a vivere abbellito dalle sue cicatrici dorate. Stimolante spunto di riflessione per la nostra società usa-e-getto!

Come nasce questa tecnica?

Ovvio, è una tecnica costosa. La minuzia del lavoro, i tempi lunghi di asciugatura della lacca, i prezzi elevati dei materiali impiegati ne fanno un artigianato di nicchia. Si addice a oggetti di valore. Per il poeta Derek Walcott, ricomporre un oggetto andato in pezzi non è un atto banale; è un gesto d’amore: “L’amore con cui si rimettono a posto i frammenti di un vaso rotto è più forte di quello che ha creato la simmetria che ne garantiva l’interezza”. La legenda racconta che nel XV secolo, lo shogun Ashikaga Yoshimasa ruppe la sua amatissima tazza durante la cerimonia del tè. Con la speranza che fosse riparata, mandò i cocci in Cina; questo non a caso, visto che i cinesi sono gli inventori della ceramica (intorno al VII secolo). Purtroppo, la tazza tornò grossolanamente risaldata con legature metalliche. Un artigiano giapponese ebbe allora l’idea di tentare un approccio diverso usando la lacca urushi e la foglia d’oro che impiegava già per decorare e abbellire oggetti di legno e mobili pregiati.

Quale pensiero emerge sotto questa tecnica?

Mi piace pensare che Sarkis non abbia voluto solamente, attraverso il restauro del cassettone, intrecciare Oriente e Occidente ma anche alludere alla nascita del Kintsugi, alla sua origine legata all’artigianato del mobile, all’ebanisteria. Nelle sue opere, l’artista mischia passato lontano e contemporaneità come nel caso delle sue vetrate; unisce due culture diverse come nel caso del comò.

Il suo intervento sul vecchio mobile ci porta a riflettere su due concezioni antagoniste dell’estetica: è bello ciò che è regolare o ciò che presenta irregolarità? In Occidente siamo abituati a considerare come bello, la stabilità, la simmetria e la perfezione formale. I nipponici apprezzano ciò che porta i segni dello scorrere del tempo. Questa concezione è stata in parte alimentata dalla filosofia zen che oltre a ricercare la semplicità e l’autoconsapevolezza, mette l’accento sulla caducità. Poi la posizione geografica stessa del Giappone ne fa una terra martoriata dai terremoti, dagli tsunami, dai tifoni. Insomma, un giapponese ha ben presente che tutto scorre, che tutto è in divenire, il “Panta rei” di Eraclito. In quest’ottica, perché si dovrebbero nascondere le tracce d’invecchiamento o di rottura che testimoniano un vissuto e l’aspetto transitorio delle cose?

Questa tecnica si fa strada in Occidente

È paradossale, il Kintsugi è più conosciuto in Occidente che non in Giappone. Sono pochi gli artigiani nipponici specializzati in questo tipo di restauro. Da noi questa tecnica ancestrale ha assunto il valore di “un’arte” da consumare. Sono comparsi i kit di Kintsugi e i workshop di Kintsugi dove una colla bicomponente sostituisce la preziosa lacca, dove la foglia d’oro zecchino diventa vernice dorata, dove la tazza di porcellana pregiata malauguratamente frantumata lascia il posto a un piatto di ceramica a basso costo, rotto intenzionalmente.

L’infatuazione per il Kintsugi è dovuta al messaggio che veicola: “Se ti rompi in mille pezzi, non ti abbattere, ricomponiti! È possibile. Tu ne uscirai rinnovato e migliorato.” La metafora del Kintsugi è azzeccata per illustrare un concetto caro agli psicoterapeuti: la resilienza.

Punto in comune fra restauro conservativo e Kintsugi

In Europa, dagli anni Novanta del XX secolo è avvenuto un notevole cambiamento nella tecnica del restauro: siamo passati da un metodo integrativo a un metodo conservativo. Il primo pretendeva cancellare i segni del tempo per conferire all’oggetto la sua perfezione iniziale e faceva sì che la parte restaurata non si vedesse. In questo modo veniva offuscato lo scorrere del tempo sull’oggetto e il restauratore era portato a falsificare, a comporre a “l’identique” le parti mancante o alterate. Il metodo attuale è ben diverso. Si potrebbe parlare di un procedimento “kintsugico”, anche se l’aggettivo non esiste, perché consente di individuare facilmente le parti danneggiate. Quando una parte è indecifrabile o del tutto cancellata, si tratta di trovare un colore che non disturbi una visione globale dell’oggetto e nel contempo permetta a chi osserva di riconoscere l’intervento del restauratore. È ormai vietato completare le zone sciupate o lacunose con disegni e decorazioni destinati ad annullare il passaggio del tempo; non è più concesso falsificare.

Estate 2019