A proposito di barometro

L’indice del babbo aveva battuto un colpo secco sulla specie d’oblò appeso nella sala da pranzo, facendo sobbalzare la lancetta che si era leggermente spostata verso il basso. “Va a piovere!”. L’oggetto mi piaceva. Come una palla di cristallo, celava in sé qualcosa di magico: prevedeva i cambiamenti del tempo. Faceva parte degli strumenti che contano perché il suo nome BAROMETRO echeggiava un nome aristocratico. Per me, suonava come “metro del barone”: non era da poco! Me lo ricordo nella casa dei miei, aureolato di una cornice in legno scuro lucido, elegante nella sua semplicità. Si perdeva un po’ sul muro, sopraffatto dalla potenza dei grandi fiori blu intrecciati. Mi sembrava fuori posto, soffocato dalla carta da parati floreale. L’immaginavo sulle onde, nella cabina del veliero di Eric Tabarly partito per una traversata in solitario. Non avevo dubbio: era un oggetto nautico. Il suo ambiente naturale non poteva essere la terra ferma, era il mare. Che ci stava a fare vicino al mobiletto zeppo di bicchieri e bicchierini? Aveva bisogno di sentire il movimento del flutto, di annusare il vento dell’oceano. Sarebbe stato meglio in compagnia di una bussola, di un campanello d’ottone o di una lampada da marinaio. Di tanto in tanto scimmiottavo il babbo e picchiettavo anch’io contro il vetro del barometro per scoprire se la lancetta si spostava verso sinistra, dalla parte della nuvoletta carica di pioggia, o verso destra in direzione del sole radiante.

“Non si picchietta il barometro!”. Questo me l’ha insegnato molti anni dopo Davide, un caro amico torinese. “La molla è delicata e non va sollecitata inutilmente.” Davide è buono come il pane ma è pessimista. Il suo non è un pessimismo nero che affligge, è un pessimismo grigio che diverte. Per esempio, se sei cascato di bicicletta, prima vuole sapere se non ti sei fatto male e poi conclude: “Eh beh… in bici, prima o poi si cade!” Davide è anche pignolo e assai ferrato in elettronica. Gli piace aggiustare le vecchie radio, costruisce orologi vintage con tubi NIXIE…

Nel corridoio di casa sua non poteva attaccare un comune barometro metallico, ha appeso il notevole barometro a mercurio di Torricelli perché oltre ad essere bello, è più preciso. Me ne ha spiegato il funzionamento.

Il suo barometro è composto da un tubo di vetro alto 85cm chiuso alla sua estremità superiore, aperto su un serbatoio di diametro maggiore, alla sua estremità inferiore. Sia nel tubo che nel serbatoio si trova del mercurio (Hg). Il peso dell’aria imprima una forza diretta verso il basso, sul mercurio del serbatoio facendo variare l’altezza della colonna di mercurio. Quando l’aria è meno densa, esercita una pressione minore e dunque il mercurio scende nel tubo: si parla di bassa pressione. Quando invece la pressione dell’aria cresce, la forza esercitata alla base della colonna aumenta e spinge il mercurio più in alto nel tubo. Le cadute di pressione annunciano pioggia e temporali; le risalite segnalano l’arrivo del bel tempo.

Sulla scala graduata si legge il valore in millibar (mb) o in ettopascal (hPa) della pressione misurata (1 bar = 10^5 pascal e di conseguenza 1 millibar = 100 pascal ossia 1 ettopascal). Ovvio, il mio amico non ha comprato un barometro a mercurio qualsiasi: è anche dotato di una scala scorrevole che allinea il punto di variabilità del tempo meteo, posizionato a circa 1013 mb (equivalente a 760mm di Hg nel tubo; equivalente a 1 atmosfera: 1 atm), con l’altitudine a cui si trova lo strumento. Così viene compensata la differenza di pressione atmosferica che esiste fra il livello del mare (0m) e l’altitudine. All’aumentare dell’altitudine, la densità dell’aria diminuisce. Un barometro collocato in montagna registra una pressione leggermente inferiore a quella indicata da un barometro posto sul livello del mare (slm). Il mio amico vive a Torino, a 280m slm e ha scelto uno strumento che corregge la piccola discrepanza perché la pressione atmosferica ufficiale è quella registrata al livello del mare.

Una ciliegia tira l’altra: le spiegazioni di Davide hanno stuzzicato la mia curiosità. Mi è venuta voglia di fare un passo indietro di quattrocento anni, all’epoca di Galileo. Voglio indagare sull’invenzione del barometro.

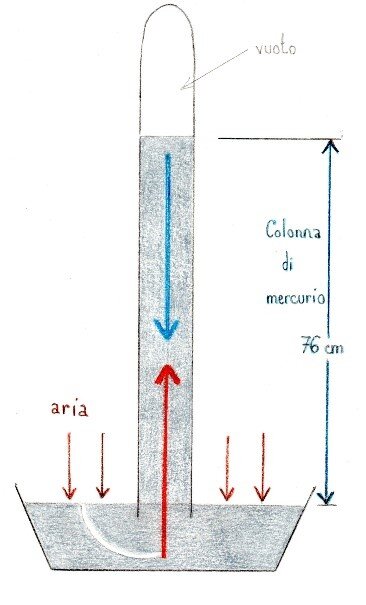

Galileo ha dimostrato che l’aria ha un peso. Il suo discepolo Evangelista Torricelli prosegue lungo la via aperta dal maestro. A Firenze, i fontanieri non capiscono per quale strano motivo le pompe aspiranti non riescono a tirare su l’acqua a più di dieci metri dal livello dell’Arno. Che cosa si oppone alla risalita dell’acqua sopra una certa altezza? Per uno scienziato, capire implica esperimentare, però manipolare delle colonne d’acqua di dieci metri, è tanta roba! Torricelli ha l’idea di sostituire l’acqua con il mercurio, un elemento quasi quattordici volte più denso. Nel 1644 riempie un lungo tubo di vetro con dell’argento vivo; lo tappa con un dito e lo capovolge su una bacinella anch’essa piena di mercurio.

E quindi, cosa osserva? Nel tubo rimane 76 cm di mercurio. Ne conclude che l’aria fa pressione sul mercurio della bacinella e impedisce lo svuotamento del tubo. La pressione dell’aria e la pressione creata dalla colonna di mercurio si controbilanciano. Quando le due azioni contrarie si compensano, il liquido si stabilizza nel tubo a una certa altezza. La colonna di 76cm di mercurio corrisponde al punto d’equilibrio e segna il valore della pressione atmosferica normale ossia la pressione al livello del mare. Dunque, se i fontanieri non possono aspirare l’acqua dell’Arno a più di dieci metri, è colpa della debolezza della pressione atmosferica. La notizia si diffonde; la scoperta di Torricelli varca le Alpi. A Parigi giunge alle orecchie di Blaise Pascal che, dopo aver ripetuto l’esperimento, formula un’ipotesi: l’altezza della colonna di mercurio, se fosse legata alla pressione dell’aria, dovrebbe diminuire quando ci si sposta in un luogo più elevato visto che in altura lo spessore dell’atmosfera è minore. L’ipotesi va verificata. Pascal rifà l’esperimento dall’alto della Torre Saint Jacques (52m) ma i risultati non sono comprovanti. Il cognato Florin Périer, marito di sua sorella Gilberte, offre la sua collaborazione; vive in Alvernia a Clermont (400m slm) ai piedi del Puy-de-Dôme, un monte che svetta a più di 1400m. Il 19 settembre 1648, Périer effettua una serie di misurazioni fra Clermont e la cima del monte. I risultati confermano l’ipotesi di Pascal: la colonna di mercurio si accorcia a mano a mano che si sale in altitudine e inversamente. Questo avvenimento passa alla Storia come “L’expérience du Puy-de-Dôme”.

Il tubo di Torricelli è il primo barometro cioè uno strumento in grado di registrare i valori della pressione atmosferica. Una scala graduata sul tubo permette di leggere l’altezza della colonna di mercurio e dunque di misurare la pressione dell’aria circostante. In omaggio al matematico italiano, è chiamata “torr” l’unità di misura che corrisponde alla pressione di 1mm di mercurio. Questa unità non appartiene al sistema internazionale (SI) e viene usata per delle pressioni molto basse (1 torr = 133,32 Pa).

Casa mia non ha l’onore di ospitare lo storico barometro di Torricelli, si è accontentata di un comune barometro aneroide che trae il suo nome enigmatico dal greco “non umido”. Per intendersi, il mio barometro non contiene nessun fluido; è secco. Il mercurio non fa per lui. Ha il vantaggio di essere più robusto e più maneggevole; tuttavia è meno preciso. Usa una capsula metallica ondulata, dove è stato praticato il vuoto, che si schiaccia o si distende a secondo della pressione atmosferica. Le deformazioni della capsula vengono amplificate mediante un sistema di leve e trasmesse a un indice che ruota su un quadrante graduato. Pare sia stato inventato nel 1843 dal francese Lucien Vidie.

Il mio povero barometro molto trascurato

Precisiamo che il mio barometro non è arrivato a casa da solo: quando mio marito l’ha preso dall’ottico, stava a braccetto con un termometro e un igrometro. Dire che la triade mi sia piaciuta, sarebbe una bugia. Questo kit del perfetto meteorologo mi sembravo un po’ un pastrocchio. Che dovevo fare? Povero oggetto, era forse colpa sua se non l’apprezzavo? Visto che c’era, non ho avuto il cuore di buttarlo fuori di casa. In un primo tempo l’avevamo sistemato in cucina perché s’intonava all’arredamento in rovere. Di tanto in tanto gli davo un’occhiata. Poi, da quando abbiamo trasformato la cucina e cambiato il colore dei pensili, è stato trasferito nel corridoio e lì, l’ho quasi dimenticato. Sembra in castigo dietro la porta vetrata. Una spolverata e via! Non ho più controllato la pressione atmosferica. Adesso che ho scritto su di lui e che l’ho preso in considerazione, non posso ignorarlo. Penso che gli concederò un po’ d’attenzione. Il colmo per un barometro sarebbe di essere sempre depresso…